本WIKI由曲解研究所参与建设

本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~

编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板

考据/李白草书《上阳台帖》·上

阅读

2024-05-29更新

最新编辑:战术白貂

阅读:

更新日期:2024-05-29

最新编辑:战术白貂

按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。

器者考据:李白草书《上阳台帖》·上

今天想和大家聊一聊李白草书《上阳台帖》,以及《来古弥新》中对应的这位器者。

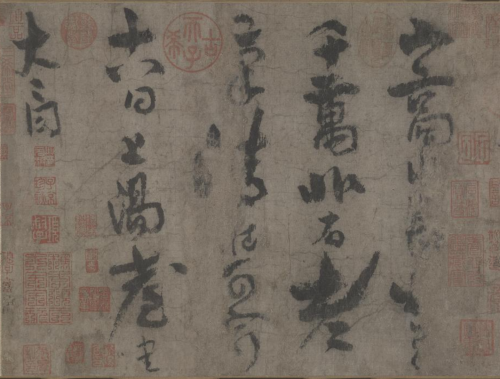

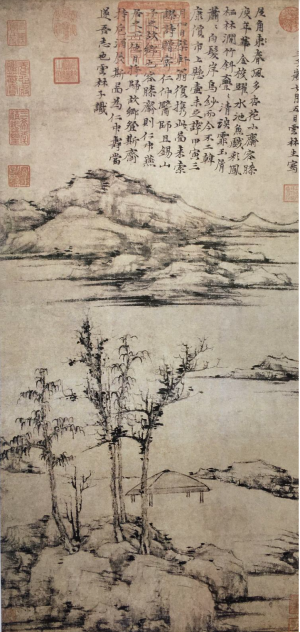

《上阳台帖》,国家一级甲等文物,李白于天宝三年(744年)创作的草书书法作品,北京故宫博物院镇馆之宝……之一。

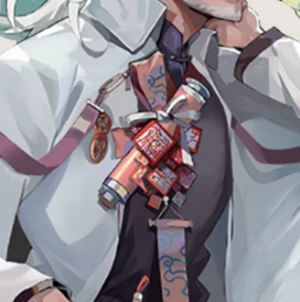

《来古弥新》还未作为游戏与大家见面时,《上阳台帖》的人设就足够有趣且吸引人了:身披白衣红绶带,飞鸟青莲相伴,爱酒如命,糊弄学满级的帅老头,经不起夸奖也不喜欢别人对他放彩虹屁。而今,作为特出级别的轻锐器者,《上阳台帖》终于在游戏里出场。测试阶段的高持有率加上微妙的战斗表现,想必也给诸位收藏家留下了深刻的印象。

不过,本文并非使用攻略,而是一篇从文物本身出发的考据。由于能唠的内容太多加上本人厨力放出,本次考据将以连载的形式完成。大家当前看到的这篇为上篇,主讲《上阳台帖》钤印与题跋中的收藏史,中篇则详解书法、行文本身与角色塑造,下篇则以角色台词为纲,逐条考据李白诗,上中下三篇形成一次大型多方位考据。

那么,让我们开始吧!

上篇 收藏史

Part.1 入藏

1958年,《上阳台帖》再度回到了紫禁城。

上一次它还被安放在这里时,这座宫殿里还有皇帝,还有满朝文武,依然代表着这个国家权力的顶峰。而在不到三十年的光景里,紫禁城已经有了一个新的名字:“故宫博物院”。

数百年未曾有过大动作的宫城,是历经了沧桑巨变才成为“故”的。清王朝的名号消失了,天子的威权再也没有了,库房里那些暗无天日只为天子所独享的宝物,在溥仪仓皇出逃的那几年也悄悄消失了很多。大清国运将倾时,紫禁城的主人们早早开始为自己的明天铺路。曾经的宣统帝溥仪特意编纂一本《赏溥杰单》,将一千多件书法名画善本在紧急关头“赏”给自己的胞弟,好让他带出宫。《天水冰山录》背后的罪孽与之相比,都要望尘莫及。

一次又一次,尘封着如山珍本的库房秘密开启;一箱又一箱,唐宋的山水魏晋的撇捺,无人敢拦地被运出宫去。这批一度被帝王家独占的文物,又被具有同样身份的人扔进了乱世之中。它们被送给了溥仪之外的皇家子弟,军阀头子,租界中的外国人,开始在风雨飘摇的土地上流落,自然也有的轻松到达了后来的伪满洲国,飞向了关东军。经由如此的耻辱之路,经历过千年风霜的纸本能否经得起舟车劳顿,只能听天由命了。

这批作品无疑遭受了天大的不幸,《上阳台帖》就在其中;但有些作品确实拥有幸运,《上阳台帖》就是其中之一。

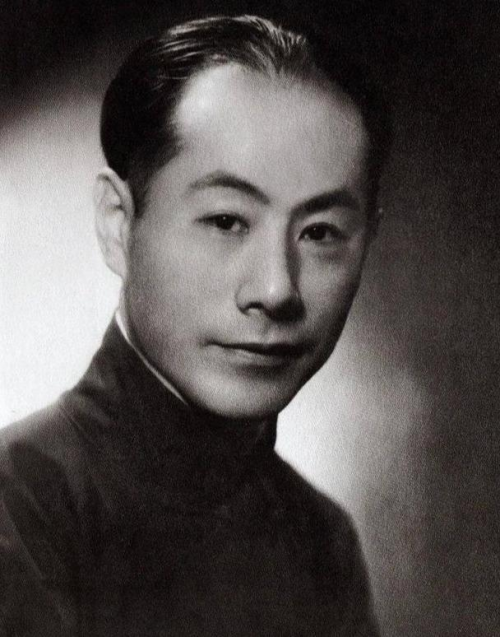

《上阳台帖》得以再次进入故宫,功臣当数民国收藏家张伯驹

张伯驹,1898年生,河南项城人。早年从政,而后投入商界,曾担任盐业银行常务董事和经理,攒下了从事收藏的本钱,以收集保护逸散书画文物为业。建国之前,故宫经费严重不足,有时资金甚至不足以买下出现在市面上的文物,要靠抱着拳拳爱国之心的社会人士予以援助。为了帮助故宫购买《游春图》,张伯驹一掷千金,卖了自己的宅院与夫人潘素的首饰。

经过他手,最终为故宫所藏的书帖,还有陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、展子虔的《游春图》、范仲淹的《道服赞》等,其中很多都是故宫当时有意收购而不成,由张伯驹买下无私捐赠,才最终成为全国人民所共享的宝物。

《上阳台帖》为张伯驹在民国年间花费六万大洋与其他几件作品一同购得。与直接捐赠的珍品不同,《上阳台帖》系张伯驹先生先赠与毛主席,由于领导人所收礼品一律交公,又通过中央人民政府主席办公室调拨,最终送故宫博物院入藏。

Part.2 钤印——是来路,也是勋章

早在进入乾隆库房之前,《上阳台帖》就拥有过太多名号响亮的主人。来自李唐的宣纸,接了又接裱了又裱,光是题跋和观款的字数早就数倍于区区二十五字的原文,还得加上数十枚鉴印。

器者《上阳台帖》人员评估中,提到了“鉴印题款”四字,这指的是观者为所藏书画作的各种标记。

其中,“题”指的是“题跋”,是写在书籍,碑帖,字画前后的文字:前面的叫做“题”,写在后面的叫“跋”;“款”不是落款,而是“观款”,指的是收藏或观赏书画的人,在书画的本幅、或尾端上所题的简单字句,记述观看作品的时间或地点。有时,书画本身不足以给收藏者留下空间进行点评,或是在原纸上写会直接破坏原作,那么就要在原件的前端和后端接上额外的纸了,《上阳台帖》就是这么变长的。

“鉴印”则是印章,这里是说收藏章。在收藏品上加盖印章的传统也由来已久,至少到宋代,文人就有了专门的收藏用章。一幅名作几经转手,其上收藏章的数量往往数倍甚至数十倍于作者本人的盖印。在《上阳台帖》中,虽然以乾隆为首的收藏家盖印的行为多少影响了作品的原貌,但也正是这些一个个有主可循的印章让今人可以了解到此书的收藏史:“画可摹,书可临而不可摹,惟印不可伪作,作者必异。”印章也就成为鉴定书画文物真赝与否的重要依据。

因此,《上阳台帖》上的这些附加物,就如同器者身上所带的配饰一样,是为李白墨宝佩上的绶带与勋章。但是器者本人似乎被这些东西害苦了,看这胸前突兀的大红花:

一个人上路太危险了,把这些夸夸扎个大红花戴着吧!手卷样的带子,代表后接的十篇题跋;圆的方的一大堆吧唧,代表《上阳台帖》上六十五方印章。器者上阳台帖或为痛包成精

器者老哥对此显然苦不堪言,这堆东西带身上肯定沉死了。我怀疑有一种最坏的可能,那就是这朵大红花——就是题跋与印章——也被视为器者的一部分,没准还得一直戴着摘不掉……好惨啊。

究竟是谁让器者落得这样的境地呢?来看看都有哪些人物在谪仙人笔侧留下了自己的痕迹。

Part.3 题跋之一——很好的作品!爱来自皇帝*2

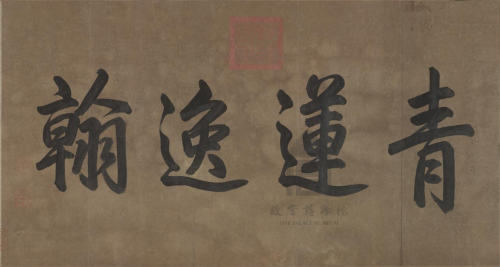

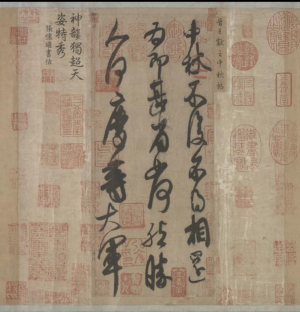

在一幅手卷中,开卷首先看到的部分被称为引首。方一打开此卷,最为显眼的“青蓮逸翰”四字来自清高宗弘历——“十全老人”乾隆,配有“乾隆御笔”印信。

“青莲”自然指的是青莲居士李白,“青莲逸翰”四字一来表达乾隆认同此帖为李白亲笔所写,二来赞叹李白水平之高超。

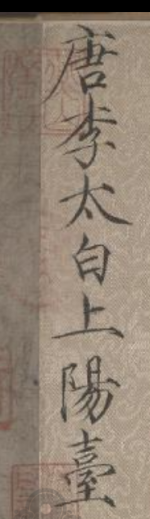

接着是位于正文右上的题签,相当于在封面上写字。未有乾隆时,位于手卷最前的就是这位收藏家所写的内容了。

这位雅士与乾隆相比可是克制多了,只小小地接上“ 唐李太白上陽臺“七字,采用的是宋代瘦金体。而题签的作者,是创造了这种字体的宋徽宗赵佶。

nbsp;nbsp;nbsp;原件在往后的部分可称为隔水,这显然是将原手卷裁开,额外接了一块纸卷。

nbsp;nbsp;nbsp;书画装裱是一门精妙的技术,将他人的题跋与原作拆开加一段绢,让自己写的跋插个队,再放回去裱成一张,不是什么难事。你以为徽宗写了题签就该写跋了?还得是我弘历哒!这下《上阳台帖》前后的首篇批点,就都归乾隆了。内容如下:

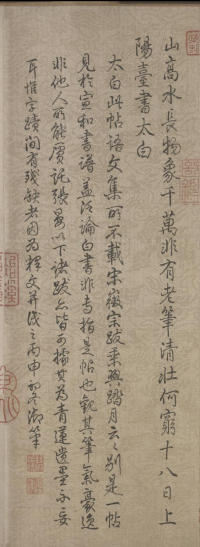

在这段文字中,乾隆对《上阳台帖》进行了更详细的点评。首先说其内容不见于李白文集(毕竟这也并非诗作),又说《宣和书谱》(宋徽宗时期官修书帖集录)中记录的一件《乘兴踏月帖》与《上阳台帖》不是同一件,李白真迹应当不止这一幅;而后又对此帖进行了鉴定:笔法精妙,题跋鉴印完整确凿,不是赝品。

之后,徽宗的题签才终于等到了徽宗的跋——

这段话是来自徽宗的凡尔赛:李白真迹难不难找?不清楚啦。但我还有一个“乘兴踏月”帖,还是行书哦!哎呀,这个帖和那个帖都好得不得了啊,李太白的诗写得好,字也丝毫不在诗之下!

可以见得,乾隆对于李白真迹的认知,显然就是从徽宗的题跋中得来的。除去徽宗在此所说的《乘兴踏月帖》,宋代内府还藏有《太华峰》《岁时文》《咏酒诗》《醉中帖》等真迹,可惜均已失传。

如此一来,《上阳台帖》批点的收藏家中就足足有两位皇帝,还都是在书画史上以各种方式留下过名号的人物。乾隆的审美水平暂且不表,宋徽宗赵佶的艺术水平也至少是第一梯队的,其对《上阳台帖》评价之高,足以看出他对李白的推崇。

但是对于器者来说,这样的厚爱早就让他吃不消了:

“上了锁的空屋子”,“熟悉的皇帝”......瞧瞧这俩皇帝把器者吓得,乾隆和徽宗把锅分一下!当然,这口锅乾隆是要多背一点的,上阳台帖怕的八成就是他。

首先,乾隆收藏过《上阳台帖》的事实更确凿,而徽宗在《上阳台帖》上所留的题跋曾被怀疑过并非徽宗本人所作。再有就是,乾隆作为收藏家,他的一些习惯多少是有点......没素质,想想也比较容易招器者恨。

根据来古的设定,只有收藏家才能看到器者。不知乾隆当年是否也开发出了收藏家的潜质呢?彼时他和上阳台帖究竟是一人一帖面对面,抑或是两个人大眼瞪小眼呢?如果是后者的话,那大概就是这样的场面吧:

Part.4 题跋之二——一个符号,名为李白

《上阳台帖》上还汇集了来自文化名人的点评。这些点评多专注于李白本人,亦能看出唐代特有的文化风貌。

狂言、狂诗、狂仙人

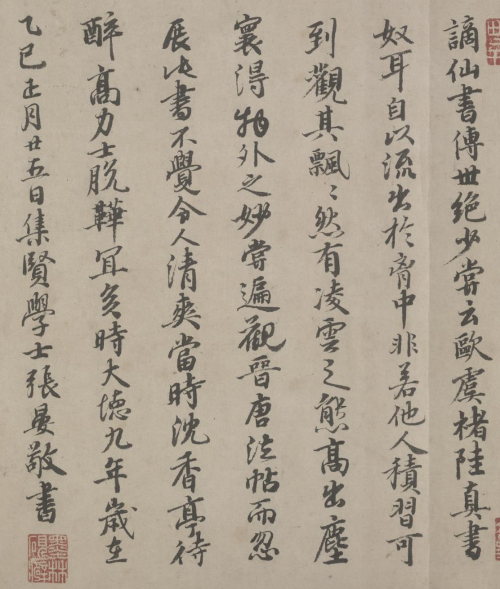

张晏,元初人士,忽必烈重臣张文谦之子。仕至御史中丞,赠陕西行省平章政事,封魏国公,谥文靖。他与他的父亲都是邢州学派的代表人物,该学派以实用科学成就见长,成员博古通今饱读诗书,郭守敬也是他们的同窗。

身份位高权重,名声高高在外,他的家族积累了万本藏书与大量名帖。张晏就不只观览过《上阳台帖》,还品评过颜真卿的《祭侄文稿》。

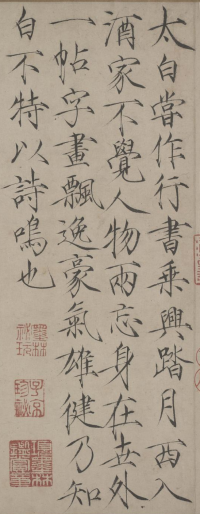

这段话中说,李白的书法传世极少,他(李白)说过:“欧阳询、虞世南、褚遂良、陆柬之,都不过书奴而已!”李白的字,浑然天成,学也学不来。

欧阳询、虞世南、褚遂良、陆柬之都是唐代前期公认的书法名家,衬得“真书奴耳”这句话越发惊世骇俗。“书奴”指的是学书法而不会加以变化的人

任何人学书都是从先人字体学起,经年累月临摹研习才能厚积薄发。最终能够写出自己风格的一代宗师,则更加凤毛麟角。欧阳询的笔法学的是王羲之,虞世南、褚遂良、陆柬之也多承习二王(王羲之与其子王献之)书法,其中褚遂良与陆柬之还都向虞世南学习过。如果李白当真这样品评过四位书法家,不知还有谁在他张狂的眼中不是书奴了。

当然,这样的记载也算是符合李白给后世的印象——这四位均出身世家大族,在唐朝权倾一时,敢说他们不好的人又能有几个呢?我偏要说!

之后的点评还提到了一个典故:力士脱靴。这个故事大约在唐末出现,如《唐国史补》卷上《李白脱靴事》:

此事当然不见正史,也很有可能并非真实历史。李白对做官的执念很深,奉诏进宫谋求个官职,高兴都来不及,让位高权重的宦官给自己脱靴可太得罪人了。但这个故事至少说明”李白“在唐晚期就成为了一种象征,只有龙巾拭吐,御手调羹,贵妃捧砚,力士脱靴,才能体现出李白的狂放不羁,才能把他谪仙人的名号高高地托起来,再成为其“放还”之失意的转折点,好把仙人再打入人间的谷底。所以,他必须要轻慢当朝的书法大师,贵妃宠臣甚至是皇帝本人,才配得上他那些好得不能再好的诗,他的书法也得如此。

李白的诗才,多少也固化了他给世人的印象。让他从一个同样活在芸芸世俗之间的人物,终于成为了一个多少曾凭一身狂气凌驾于权贵与规矩之上的文化符号。

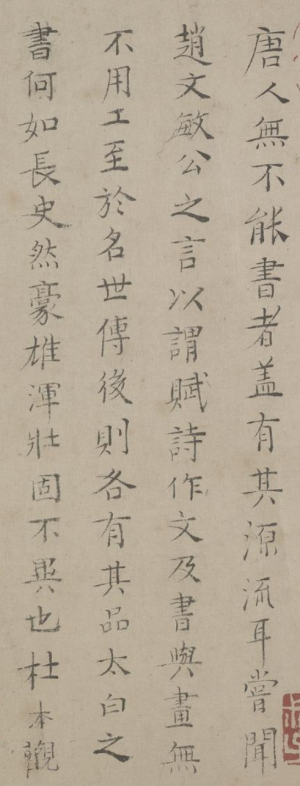

唐人为何无不能书?

杜本,元初人士,一度官至翰林侍制、奉议大夫兼国史院编修官,但之后归隐武夷山。在那里,他大量撰书作文,以书法见长,是彼时的文化名人,谈笑有鸿儒,往来无白丁。卒年高寿七十五。

这段话中,“唐人无不能书”是一个很有意思的说法。这句话不是杜本第一个提出的,南宋的朱笠就曾写过“故唐人无不善书者”,认为唐代士大夫的书法水平要胜过宋。

论及原因,在于科举制度。唐吏部选官重书法,是四重标准之一:

一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。

科举考试重书法, 故使得学校把书法列为重要科目来设置, 也使得统治者把书法作为选拔官吏的一项重要内容来考核。学校与科举的双重作用使唐代书法走向了辉煌, 成为中国文化艺术中的极品。有人据此提出,唐代书法是一种“官本位”的书法。书法是步入官场的敲门砖,世俗的权力又能证明自己的笔墨确能光耀千秋。

由此,唐代大书法家往往能与高官划等号。上文李白一度嗤之以鼻的欧、虞、褚、陆,无不举足轻重。到了宋代,“以书取士”的制度不再,虽然降低了非世家大族子弟参加科举的门槛,却也几乎直接导致了”书遂无用于世“的局面,宋初百年不出书法大家。

如上的缘由,才使得书法向着修身养性的文人书法方向转型。由此再想,李白之所以擅书也未必是由于他仙风道骨风姿异禀,在他所处的时代,他必须得练绝一手好字。

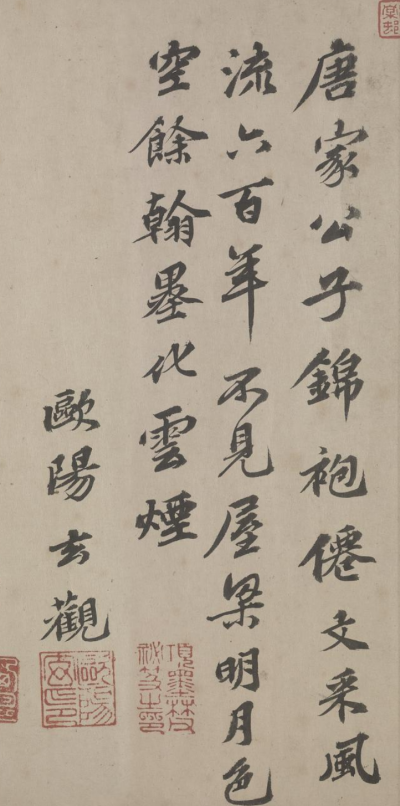

对如上两条的解读,是否有种把诗仙拉下神坛的遗憾?元代欧阳玄也以一首诗表达了自己的怅然,或许也代表了至今一千四百年来文人对于李白的共同幻想:

Part.5 结语

除开以上详解的几条题跋,《上阳台帖》上还汇集了十余位收藏家的笔迹与钤印。宋有赵孟坚、贾似道,元有王馀庆、危素,明有项元汴,清有梁清标、安岐,再到近代驺鲁、张伯驹等鉴印,均清晰可辨。此帖在宋、清两代二入内府,勾勒出一条完整的收藏轨迹。

十四个世纪以来,《上阳台帖》历经无数收藏家的火眼金睛,这些收藏印就是最好的证明。即便真伪问题还有争议,但在当下,这件法书是最可能为李白唯一传世书迹的一件。

尽管盖印、写题跋等行为多少会破坏原件观感,但这些印章与笔迹对文物本身真伪考辨意义非凡。也正是在这些收藏家手中,脆弱的纸张才能小心翼翼挺过千年的风雨,最终能够呈现在你我眼前,而非像是其他几件只存在于书谱的李白真迹一样不知所踪,化为历史的烟尘。

在下一篇内容中,我们将回归《上阳台帖》法书本身,考据其具体内容、创作背景与书法价值。我们还将更多地认识作为来古器者的《上阳台帖》身上的小细节,还请期待。

作者:kzm

沪公网安备 31011002002714 号

沪公网安备 31011002002714 号