本WIKI由曲解研究所参与建设

本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~

编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板

考据/宋人摹顾恺之《洛神赋图》·下

阅读

2024-05-25更新

最新编辑:战术白貂

阅读:

更新日期:2024-05-25

最新编辑:战术白貂

按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。

本文文字较长,相对上半篇阅读时间更长,请酌情分多次阅读。

本文为洛神赋图考据的下半篇,和上半篇有一定的连续性,推荐先阅读上半篇

【物华弥新】器者考据·宋人摹顾恺之《洛神赋图》·上

本文中部分关于器者和曹植和洛神赋的解读为作者本人的观点,并不代表其一定正确,如有不同的解读可以在评论区友善的进行讨论

前文提要

蘅皋岸旁,洛水细波。清影琼佩,南柯一梦。

《洛神赋图》,在顾恺之的手中,和百年前那陈思王的思绪偶然相连,墨凝纸上,一幅传世名画就此诞生。虽然真迹或已经湮没在了历史的长河中,画心也在北宋和明末两次损毁,然而千载翰墨,不坠斯文,从那斑驳的设色和秀丽连绵的题字,今日的我们依然得以窥见历史的痕迹。

而至于画中的洛神,正伴随着她的同伴遨游天地;带着襳髾的襦裙在风中悠然飘动,刹那间凝固了无数个日月。这样的画面被那充满想象力的画家压缩,凝结,流淌在长绢的上下,随着山石流水的间隔在视线中跃动。

“文章本天成,妙手偶得之。”陆游在《文章》一诗中捕捉到了历代骚人墨客得以流传千古的精髓。而在此处,妙手不只是曹植那满是愁思的灵魂带来的骈四骊六,也包含了顾恺之在百年后偶得的共鸣。至此,词画双翰,“粹然无瑕疵,岂复须人为”。

子建锦书,洛灵翩跹。长川远泽,流光如旧。

叁 仙人一别难入梦:文章和器者的联系

“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”

“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

“青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟?”

问世间,情是何物,直教生死相许?

序章

黄初三年,流云清澈了碧蓝的长空。遥远的太阳早已开始下坠,流光缓缓落入粼粼的河面,荡起铮铮金涟。日既西倾,车殆马烦。某个华冠青年怅然若失地踱过岸边已经被余晖染上金黄的芝草之畔,游思飘零。他……是谁?如同所有的离开洛阳的人一般,他是自己生命篇章中的一片浮萍;而不同于其他离开洛阳的人,他本就脆弱的心早就碎满了一地,零落在他的目光和翠绿的远山之间。精移神骇,忽焉思散。曹植,这个曹氏的遗民,行走在自己人生的河边。

“背伊阙,越轘辕,经通谷,陵景山。”

曹植者,何许人也?《三国志·魏书》有载:“年十岁余,诵读诗论及辞赋数十万言,善属文。”原来,是一位风流才子啊。但对于曹操来说,相比文采,或许心机于韬略才是他所器重的事物。《魏书》言,曹植为人“性简易,不威仪,舆马服饰,不尚华丽”。这无疑,对于继位来说,曹植并不是一个合适的人选。最终曹操立曹丕,子建失宠,必然预示了他作为政治牺牲品那悲惨的命运。“文帝即王位,诛丁仪、丁廙,植与诸侯并就国。”他无奈地看着自己的党羽被铲除,政治的失意终于还是狠狠砸在了他身上。

而黄初三年,他被封为了鄄(juan)城王,四年,徙封雍丘王。那一年,他来朝洛阳,归途经过洛川,写下了自己的名篇——《洛神赋》。

开篇

我只不过是在神魂离散之际稍微抬头,瞥见了面前的景色。远山不足多言,亘古不变的青绿映照在晚阳的残霞下,被默默披上金黄。而水边,波光粼粼……那是谁?

记得山岩之畔的那美貌少女,静静地伫立在原地。翩若惊鸿,婉若游龙,大抵历代诗文中的那些神仙,在顷刻间都比不上她的一瞥罢。记得她隐约的脸庞就如同那兰皋草丛里星星点点的野菊;而恍然间的背影却盖上了青松修逦的模样。遗世独立,唯如此耳。轻云蔽月依旧遮不住皎洁的银光(3-1),流风回雪仍然挡不住回旋的长风(3-2),她飘飖的裙裾,仿佛盈满了天边一角。

“髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。”

“那是……”

我大抵永远不能知道她是谁吧。不过只记得她衣袖一角飘然轻浮,随风而逝。残霞照似融,尘寰畔终究被一丝轻盈笼罩。彩衣,在水中映了她乌黑的长发,一对高髻,如同琳琅墨云,点缀在点点金玉之间。那些簪花,像某时倏尔浮现在她鬓边一般,似芙蓉那般宁静而美丽。

至于我……?落魄王侯,仅此而已。清梦早逝。衣冠虽依旧体面,残阳四照,却藏不住我内心的狼藉。而她,罗纱裙裾后轻快的脚步,在我低头恍惚间早就来到了远山的崖畔。我至此才得以一窥她——是她,还是祂?——嘴唇一翳一动间,似乎那洁白的牙齿也在动,她在说什么呢?

丹唇外朗,皓齿内鲜。明眸善睐,靥辅承权。瓌姿艳逸,仪静体闲。

流云且清。天早已经被暮色染上了阑珊,蘅皋岸旁,夕阳的余晖碎了一地,远远地映照着她的身影。裙摆飘然,她早就纵然跃起,闲游水畔。

我笑我自己啊,我明知她是神,却偏偏......

完美落幕……?

日月千秋,只为了有情人流转。夕阳依旧没有逝去啊,时间,时间是停下了吧,时光的流转莫非就此沉沦……大抵我这个薄情人不配光阴为我流转吧。玉佩,玲珑玉佩在风中泠泠摇动,清泉般的乐声,在遥远的角落呼应着她的身姿。我低头看了一眼那如同是天陲一角裁下来的玉佩,如此秀美之物,凭何留在人间?都是尘芜罢了。我轻轻解下玉佩,攥在掌心中,一点心意,只是希望自己的灵魂能得到慰藉吧。

“愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。”

日月的流转大概真的为我而停了。残阳四照,晚风依旧在不远处的树林中泛起浅浅深深的绿浪。我赶紧跑到她的身边,崖上,云淡风轻。天边的流云在夕阳的照映下先是被点燃,随后缓缓消失,只留下洒金一般的光线掠过水面,来到我二人的身边,悄悄将我们卷入那片永久的时光。

一只手藏得住玉佩,却藏不住佩下的玲珑玛瑙,更藏不住我早就凌乱不堪的思绪。汗水浸湿了玉佩,恍惚间我在身后衣服上擦了擦那块愁思,轻轻挑起顶端的丝线,缓缓送到她的面前垂下。玉兽灵动,云气四溢,伴随着微微在风中飘散了些许的流苏和缀饰,漾开一片金黄。那玉啊,温润宁静,却依旧承受不了我沉重而炽热的心灵。

“抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。”

一时间,无尽的沉默掩盖了夕阳,又笼罩了一川流水青山。可她啊,却何时能回答呢?素手微颤,流苏飘尔,她沉吟些许,终于伸出了她白玉一般皎洁无瑕的手。托起那块精雕细琢却未免有些尘喧的玉佩,她明眸中忽然闪出了一丝期许,此刻心灵相通,我的愁肠,难道真的传达到了她心里了吗……?

真的……吗?

愿望成真的时刻,标记在时光轴上。

她一手轻轻托起玉佩,唯恐着那琼佩不慎坠地;另一只手轻轻举起,指着远处的洛水。江流有声,断岸千尺,流云入渊,那澶澶流水依旧流去——她指着那水——若真的,就此立誓,我们之间,天长地久?

不敢不敢。我这种人,这辈子见过了多少人流散在我身旁呢?我似乎生来,便永远不会有人……不会有人能陪伴我身边。犹豫啊,迟疑啊,她明明回答了,我却为何不能回应她呢?我却只能在此——

“收和颜而静志兮,申礼防以自持。”

而她只是默默将玉佩贴近自己的胸口,秀眸轻闭,沉思着心里某处倏尔浮现的喜悲。我默默地看着,之间她忽然凌虚御风,轻轻掠过晚阳倾盖的水面和堤岸。笼罩了傍晚的雾霭彻底散去,流光溢彩,落满了一片长空,静谧景明。在光彩的恍惚中我远远望去,点点闪烁在山间水面的云气畔,流霞方灿。至于她,裾流髾飘,如同一段长虹掠过人间。时而停留在皋旁岸边,却又飘然掠风,拂动了身侧的杜衡,沾满了一旁小道中的隐隐椒香。

终于在某处河边,流水如旧,她长长地停驻在了原地。一声长嗟,她竟然也明白人间的悲欢离愁,凤鸣般的轻叹细细萦绕在满天残霞的流转中。她在叹什么?光阴沉默,还是锦书难托?而那声悠长的哀婉,唤来了她的伙伴们。

至此我才发现,是“祂”,不是“她”啊……

我看到了娥皇女英陪伴着她,而她牵着汉水之神的手飘然在山间水边荡漾。至于其他的人啊,参差凤鸣,错落在河畔空中。求而不得啊,我只是一介凡人,怎么能……沉浸在这尘世之外的景色中呢?而偏偏只有她们,能够自由无邪地伸手掠过微波草丛,能够采撷某处深藏着的缤纷羽毛和明珠——可是这些,真的是人间的事物吗?

而她在一众神灵中,清影悠然,背着我远远地眺望着天陲。她在想什么呢?难不成,我这微薄的愿望,也值得她辗转反侧吗?凝视良久,我忽地目光一闪,她再次凌空而去,这次久久盘桓在水面上,难以离去。水波溅起,在即将消逝的晚阳面前,最后一次灿烂地耀出四照的金辉,悄然却又迅速地染黄了黯淡的长空。

“凌波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。”

她在浅浅深深的流光映照下衡转飘逝,良久后,终于缓缓地回头向我望来……

我也望眼欲穿地凝视着她啊。

未完待续,未完待续……

不知怎么的,天空瞬间黯淡了下来。原来那恍惚中的永恒,却依旧是一场大梦啊。晚风,原本悠长的晚风,却也就此凝结了下来;至于波涛……点点星光下,只剩下了稀稀疏疏的几缕银针。原来光怪陆离,只不过是一瞬罢了。

鼓声响了,不知是不是遥远的城内的暮鼓隆隆;清商传来,大抵是某个行人的轻声吟唱吧。我不敢去看远处的她,她不知何时坐上了那龙车,六条龙盘蜷在空中,不知何时便将要离去。我跟着她的车,走过月下芦汀畔的寒沙,踏过小丘上蕙草中浅浅深深的小道,走入长河深处。

她看见我了。回过头来,终于颤抖地说出那话——

“恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。”

我看着她啊,沉默中只见一条清泪缓缓涌出,顺着她月光下玉一般的脸颊滴下,消失在她微聚的袖中。

一方美玉,依旧那么清澈——她从衣角中取下,如同那初识的时候,轻轻放在我手中,宁静内敛。你为何啊,明明我们就此天人两隔了,却为何要寄予我这种让我会怀念一生的东西啊?

“忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。”

她最终还是走了,空留我一人,沉默在那片天地中不知去向。走下小丘,她的背影在我眼中浮现——我怅然了,回首沿着那洛水溯洄而上。长沟流月去无声,这世间,只剩下了我无尽的愁思,和那舟中自己孤独的背影。

此时临窗望去,天边,竟已经发白了啊。

没问题。我会让故事继续向前。

“目标的整体状态似乎围绕着她所钟爱的虚构故事所浮动,大喜大悲都由那一对对来了又去、去了又来的同人配对做主。”

曹植和洛神的情意缠绵在诞生后催下了无数人的眼泪,至于曹植的愁思,则永远留在了那条万古江流的潮水中。到了器者身上,她却并未将自己的灵魂完全代入赋中的任何一位人物,而是作为一位旁观者,记录、创作着属于她的故事。

“请勿用多个笔名‘不悟’‘冯夷’‘容与’等重复投稿……”作为作者,器者频频更换的笔名似乎也映证了自己的内心。 “容与”,出自《离骚》,屈灵均将“徘徊”的含义植入其中;而到了赋中,“容与乎阳林”,宁和静谧的景色却遮不住曹植内心的徘徊。而器者大概也理解了这种徘徊——一个风流才子在尘世的浊流中颠簸,在政治上连连失意,空有抱负与才华却无处施为。

而见到了洛神后,曹植终于找到了一丝寄托,一丝流光中逐渐消逝的寄托。那是天地间唯有自己能短暂拥有的慰藉,而当恍惚间的慰藉消失,“忽‘不悟’其所舍”,重新落得孤身一人,明白自己将要重归生活的曹子建,将会是愁上添愁啊。

对于器者来说,这些或许不过是自己阅读的千万文章中的一片浮萍罢了。只是这片萍草够大,够明亮,以至能照耀整片时空,充斥她的内心世界。她已经体会了洛神眷恋尘缘却人神两隔的无奈,体会了曹植破碎到无比敏感的内心。她深深地热忱于千古风流往事,对于爱情表达着自己的见解。

“冯夷”,河伯的名字,或许可能和洛神有过一段往事,却终究不是洛神自己。这大概也恰似器者自己吧,看遍千秋文章中男男女女的离愁别绪、风流倜傥,但却始终不是他们。

不过,这样也够了。作为作者,器者承续了曹植那丰富的内心,让她得以给书中角色的灵魂想象添色,落笔成章。然而这种感性也带来了多变的情绪:白天的喜到了晚上转化为悲,在第二天开始又再次成为喜。这或许是爱吧,所有的愁思和婉转在这一刻都归为尘土,只留下爱情的存在。而所有事物在爱情前似乎都变得简单了:抛开了离愁别绪,面对着自己喜欢的男女喜折连理,器者发自内心地感到欢快;而若是哪里有了遗憾,那器者的内心也会被伤慨笼罩。器者心中的爱就是这么淳朴,好似回归了人们最早出发的地方一般。不过当回到那些欢喜的白日后的夜晚里,在天璇北斗的稀疏星光的照耀下,到底谁是她自己呢?是曹植,是洛神,甚至是顾恺之,还是书中多情善感的主角们呢?

都是,也都不是。她是她,他是他,他们是他们。所有人都拥有自己的内心,而在此人与器者的命运在此交汇,此后则重新回到自己的轨迹上——但书本上的文字,却能流传青史,永远向前。

肆 水屏振磬销玉颜:洛神赋和历代书画

当我们放下《洛神赋》原文和器者,转而一瞥那名篇背后的故事,或许我们会忽然发现,那些故事,并不比《洛神赋图》逊色。

《洛神赋》诞生千年以来,在书坛画界中有着举足轻重的地位。自古以来无论是墨迹还是丹青,神笔妙墨们总是热衷于怀念、追寻着曹植和他笔下洛神的稀疏背影。云:“陈思王,魏宗室子也。……余观夫字画沈快,而词旨华致。想象其风仪。玩阅不已,因书以冠于褾首。”曹植书法“字画沈快”,“沈”是庄重;“快”是潇洒。

唐代书法理论家张怀瓘在《书断·妙品》也云:“子植,字子建,亦工书。”张怀瓘在本章节评价了曹操“尤工章草,雄逸绝伦”后,对其书法只用“亦工书”三字作简要评价。

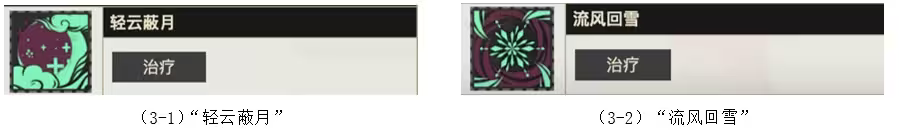

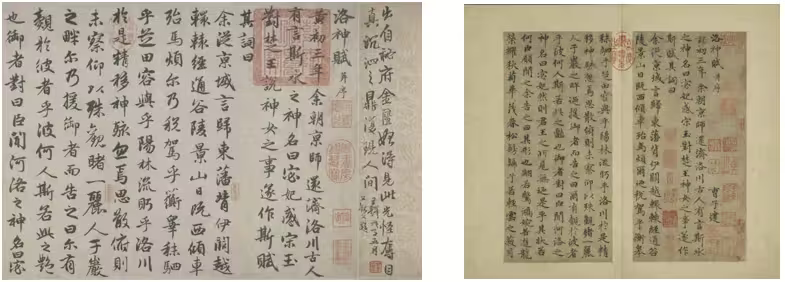

而到了宋徽宗的《宣和书谱》中,曹植书法是如此记载的:“然其胸中磊落发于笔墨间者,固自不恶尔。观其以章草书《鹞雀赋》,可以想见其人也。”(4-1)曹植用章草书体自抄录的《鹞雀赋》,曾收入宋御府内,后失。所幸还有《绛帖》,能让我们我们窥见短短“亦工书”三字背后的无尽神韵。

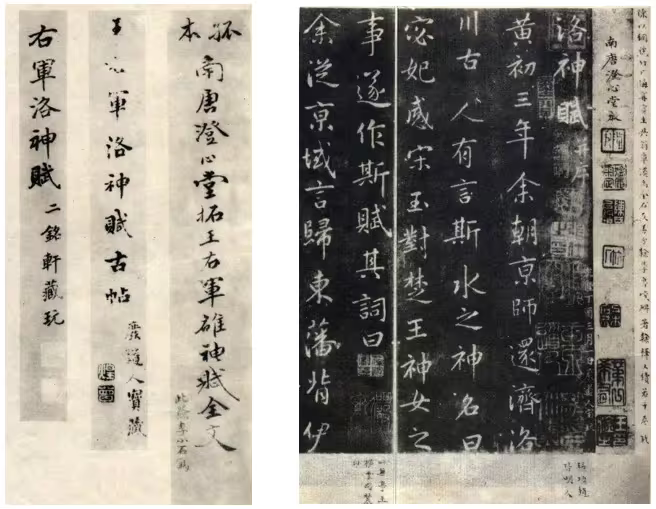

北宋《绛帖》收曹植《鹞雀赋》一帖,可一窥子建书风

然而相比飘逸书风,曹植的最大才华还是在文学上。他仙去百年后,晋人王羲之十分仰慕他的文采风流,尤其对《洛神赋》情有独钟,故曾用行书抄之。墨迹早堙,现传世的王羲之行书《洛神赋》,有人怀疑是后人的王羲之集字本(4-2),因有李小石写“孤本南唐澄心堂拓王右军洛神赋全文”题签,被人呼为“澄心堂本”。有人指李小石为民国人。此拓本又有题签“右军洛神赋,二铭轩藏玩”者,而“二铭轩”识者应为清代初年某收藏家。此本还有“王右军洛神赋古帖,废道人宝藏”字样,“废道人”为清扬州八怪之一高凤翰别号,故知为其旧藏。(4-3)只不过雾蔽云遮,明代前却从不见此帖的其他著录,不禁让人怀疑这墨宝的真实性。

(4-2)澄心堂本三家题签 (4-3)王羲之澄心堂本《洛神赋》

父子传承,晋中大令王献之如同他父亲一般,将自己的热忱投入了《洛神赋》中。“子敬(王献之)好写洛神赋”的传闻最早见于北宋的《广川书跋》。书中云:“子敬爱书洛神赋,人间宜有数本,似未见其余也。”王献之对洛神赋之热忱,可见一斑。

而就在此句之前,作者董逌便提到:“今世所传《洛神赋》,余见者四本矣。王和甫家者号最胜,结字疏密得法,然不若此书,亦自与周子发家者稍异。”根据他的记载,北宋时《洛神赋》传本尚多,就他所见便有安希古藏本、王和甫藏本、周子发藏本等四件。董逌文中并未提到有残缺,但认为都是摹本,“此书摹传失据,更无神明,点画存尔”。不过即使如此,也充分反映了北宋时期王献之诸本《洛神赋》在社会中的广为流传。

到宣和年间,《洛神赋》在书史中首次被正式记载。《宣和书谱》著录王献之两本《洛神赋》:草书《洛神赋》以及正书《洛神赋》(残卷)。

然而不幸的是,靖康之变,金兵攻陷汴梁,北宋皇家的天禄琳琅在战火中灰飞烟灭,只有少数幸运者随着宋室南渡。直到宋末元初,当书画大家赵孟頫重新将目光落在王献之的《洛神赋》上之时,眼前一片凄然:

“晋王献之所书《洛神赋》十三行二百五十字,人间止有此本,是晋时麻笺,字画神逸,墨彩飞动。绍兴间,思陵极力搜访,仅获九行(百)七十六字。所以米友仁跋作九行,定为真迹。宋末贾似道执国柄,不知何许复得四行七十四字,欲续于后,则与九行之跋自相乖忤,故以绍兴所得九行装于前,仍依绍兴以小玺款之,却以续得四行装于后,以‘悦生’胡卢印及“长”字印款之耳。……壬戌闰五月十八日,雨后稍凉,力疾书于松雪斋。

又有一本是《宣和书谱》中所收,七玺宛然,是唐人硬黄纸所书。纸略高一分半,亦同十三行二百五十字,笔画沉着,大乏韵胜。余屡尝细观,当是唐人所临,后却有柳公权跋,两行三十二字,云:‘子敬好写《洛神赋》,人间合有数本,此其一焉。宝历元年正月廿四日起居郎柳公权记。’所以吾不敢以为真迹者,盖晋唐纸异,亦不可不知也。”

至此,《宣和书谱》中那声名煊赫的草书《洛神赋》,彻底消失在了人们的目光中。如今赵孟頫面前,孤零零地躺着两卷小楷《洛神赋》。幸运的是,它们逃脱了北宋覆灭后的腥风血雨;不幸的是,至此大令王献之《洛神赋》墨迹,彻底凋零。

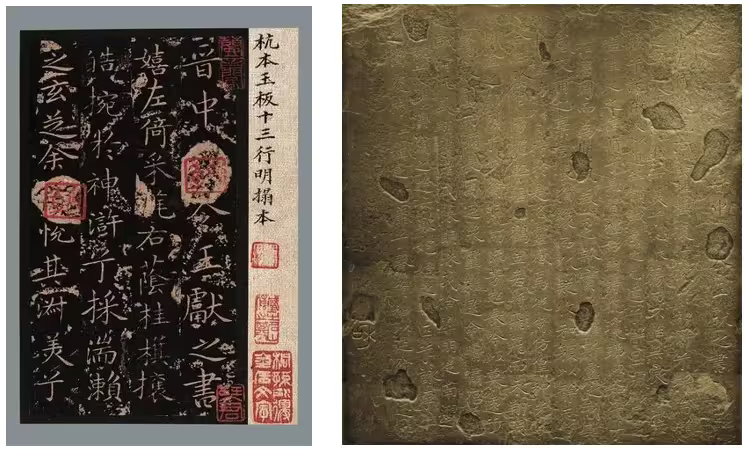

不过当我们重新将视线放回赵孟頫面前的两卷《洛神赋》时,它们的经历却又截然不同。第一卷王献之书《洛神赋》麻笺纸真迹,北宋时藏处不明,南宋时入藏内府,仅存前九行,由米友仁题跋。后流入权相贾似道之手,贾似道另购得后四行,与内府所藏前九行连为一卷。元代时此卷被带至北京,辗转后,藏于赵孟頫松雪斋中。可见此墨迹迭经宋高宗赵构、米友仁、贾似道、赵孟頫赏鉴,流传有序。(4-4)

值得一提的是,贾似道在这十三行珠联璧合之后,命人镌刻在了一块青石板上。刀工精湛,留得王献之八分遗韵。而此后书家许多便凭此临习献之小楷,这就是著名的“玉版十三行”。这块青石,由于色泽莹润,文人雅士在称呼的时候给了了一个亲昵而高雅的称谓:“青玉版”。(4-5)

(4-4)青玉版《洛神赋十三行》明拓本 (4-5)青玉版原石

然而,这卷传奇的墨迹,在元覆灭后再无烟云。就此,世间只余一本硬黄《洛神赋》。

而这卷硬黄《洛神赋》十三行本,唐代经柳公权、柳璨题跋,北宋曾为周越所藏,后入藏于宣和内府,著录于《宣和书谱》,钤有宣和七玺。因为是写在硬黄纸上,被赵孟頫鉴定为唐人临本。到了明代,它踽踽独行地飘荡,明中叶的时候终于再次见于典籍,著录于董其昌的著作中。彼时,它被嘉兴书画收藏家项元汴所藏:(4-6)

(4-6)柳公权本《洛神赋》,《戏鸿堂法帖》

“余所摹秀州项子京藏是宣和中所收,吴兴云更有唐人临本,后有柳公权跋,亦神物也。”

所幸董其昌有《戏鸿堂法帖》,将这本《洛神赋》同样以拓片的形式流传了下去。然而天妒丹青,这卷《洛神赋》,在明亡后同样失去了踪迹,大抵是一起去追寻那些已经逝去了几百个春秋的兄弟姐妹了吧。

至此,王献之《洛神赋》光怪陆离之迹,画上句号。

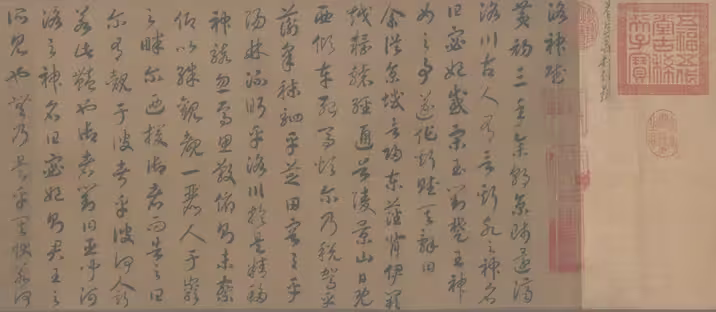

而王献之之后,世间依旧有人深爱着《洛神赋》。宋室南渡,国运不济,高宗赵构虽在治国理政上毫无作为,却在书坛上有着自己的踪迹。他思想意识复古,价值更倾向于三国钟繇、王羲之父子,尤其擅长真、行、草书。他所写《洛神赋》线条圆润流畅,虽字字独立却互相联系,风格洒脱,节奏错落有致,一气呵成,也是书坛上不可多得的翰墨。(4-7)

(4-7)赵构《草书洛神赋》

至于赵孟頫,他在自己的一生内同样钟爱《洛神赋》,曾多次临写。虽元人书迹十不存一,他依旧有煌煌六卷《洛神赋》墨迹,足见其爱之深。他在大德元年为张渊书写了第一版《洛神赋》,大德三年在故宫本《洛神赋图》卷后再次题写(虽已定为伪作)。次年他再书一本,紧接着在大德五年书了第四卷。大德末年,赵氏行书的代表作,第五卷《洛神赋》诞生(4-8);到了延佑六年,他在册页上用小楷留下了自己的最后一篇《洛神赋》。(4-9)

(4-8)赵孟頫行书《洛神赋》 (4-9)赵孟頫小楷《洛神赋》

洛灵清影

自书至画,《洛神赋》在历代绘画中也有着独特的地位。所谓诗书画三绝,“诗”“书”已述,最后的“画”,将在古来先贤笔下,汇成无数丹青。

《洛神赋》成为丹青妙墨,并非顾恺之所开创的先河。唐人张彦远《历代名画记》记载,东晋首绘《洛神赋图》的名家,乃晋明帝司马绍。司马绍生于公元299年,是东晋第二位皇帝。他雄才大略,文武兼备,尤善书画,师从王羲之叔父王廙(yi)。张彦远称王廙“画为晋明帝师,书为右军法……书画曾位居江左第一”。司马绍和王羲之都曾师从王廙,一个主攻绘画,一个主攻书法。然而不幸的是,如同王羲之云霞雾缭的那篇《洛神赋》一般,司马绍《洛神赋图》,也未能流传到今日。

直到半个世纪后顾恺之出生,建安人氏曹植的零碎愁绪和东晋江左文士灵魂的共鸣,才终于获得了被流传下去的机会。然而无论是不是顾恺之,还是他之后的陆探微,《洛神赋图》原本的真迹,其流传向来疑云密布。不过流云何曾能阻挡迁客骚人,翰林书生上下求索的心呢?

自从北宋开始,皇家书院近乎疯狂地摹绘这这一卷丹青。不知道曹植遗世独立的灵魂是如何和这些每天花红柳绿的人产生了交集,但结果毋庸置疑,《洛神赋图》,凭借着它的张力和表现力,俘获了每一个曾一窥其真容的人。

毕竟,诗书画三绝,无人不爱。

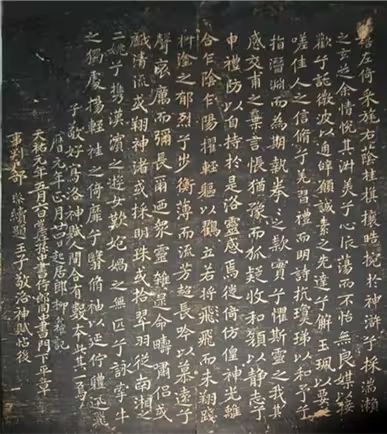

十分令人惊讶的是,如今海内外诸家博物馆中,竟收藏有横跨了一千年的、煌煌九卷《洛神赋图》。

目前所知,《洛神赋图》的古本共九本,北京故宫博物院藏有三本,北京甲本被乾隆定为第一卷,其余两卷简称北京乙本、北京丙本;辽宁博物馆藏一本,简称辽宁本,被乾隆定为第二卷,即是器者原型;台北故宫博物院藏二本,简称台北甲本、台北乙本;美国弗利尔美术馆藏二本,简称弗利尔甲本、弗利尔乙本;最后英国大英博物馆藏一本,简称大英本。

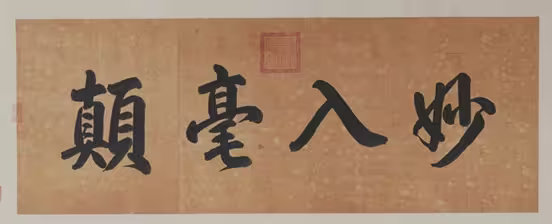

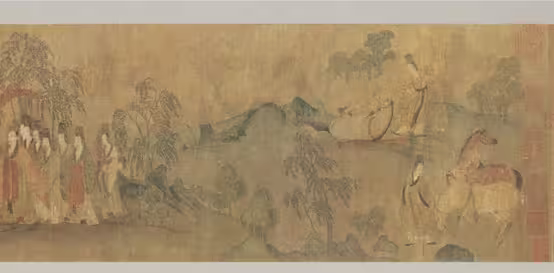

故宫博物院甲本,即是乾隆所谓“第一卷”,在乾隆眼里,凌驾于天下所有“洛神”题材的第一位。这也让他自信地挥毫,在引首处题下了四字“妙入毫颠”,又意犹未尽地再次在引首处附纸题上一段长跋。(4-10)这卷《洛神赋图》虽然是北宋人摹本,但保存之完整,近乎保留了原作的大半神韵,也无愧吸引了古今文人争相题咏。(4-11)

(4-10)乾隆引首“妙入毫颠”

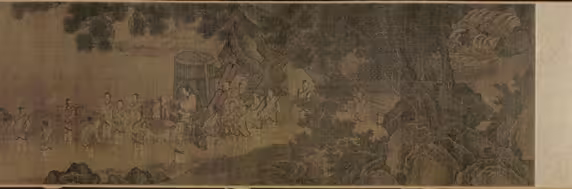

(4-11)北京甲本《洛神赋图》

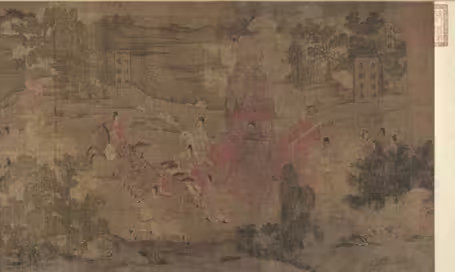

至于北京乙本,乃是南宋时期的摹本。图中人物和自然的比例更为自然,失去了魏晋长卷中“人大于山,水不容泛”的人景特点。画中纵向空间的拉大使得天、地的概念愈发清晰,虽然更加明了了洛神神仙的身份,却失去了那种天人合一的朦胧之美。此外,该图上有赋文,书写于独立的边框中。(4-12)

(4-12)北京乙本《洛神赋图》

相比北京前两本历经清内府收藏,曾一直流传于民间的北京丙本显得更为沉默。这本《洛神赋图》只留下了开篇曹植初见洛神的画面,且人彻底融于山水之间,早就失去了魏晋时期的风格。远远看去,反而更有马远、刘松年等宋人画家的气象了。(4-13)

(4-13)北京丙本《洛神赋图》

至于辽博本,光怪陆离的背景、残损的画面和隐藏在山水之间的赋文已经给予了它足够的独特。虽残犹珍,宁静祥和,一川风月,千秋迭梦。(4-14)

(4-14)辽博本《洛神赋图》

相比于大陆的四卷宋元妙墨,台北故宫的这两卷显得更为低调,却也更为独特一些。

《名绘集珍》册页中,偶然出现了一段洛神的影子。彼时的她早就在故事的尾端为着离愁而怅然,我们也未能想象她那回首的一瞥间,到底看见了谁。不过可以肯定的是,这件宋人真迹,是如今唯一一件以册页形式出现的、和东晋《洛神赋图》有直接联系的《洛神赋图》摹本。(4-15)

(4-15)台北甲本《洛神赋图》

而台北故宫的另一卷,年纪要比其它人小很多。乾隆尚古,曾召集宫廷画院画师摹绘高古丹青,丁观鹏也在此中。他摹绘的《洛神赋图》,虽凭北京甲本为基调,却在细节的处理上早就舍弃了原本魏晋的仙风道骨,转而变得绚丽斑斓。(4-16)

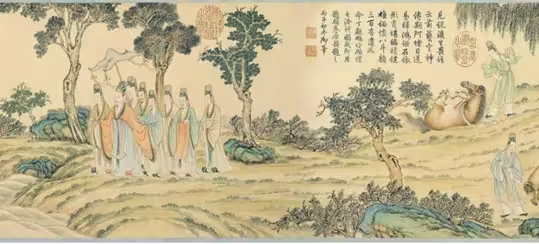

(4-16)台北乙本《洛神赋图》

多情只有春庭月,犹为离人照落花。当在中国的六卷《洛神赋图》还能看着面前熟悉的面孔和笑容人来人往的时候,天陲一角的明月下,不知剩下的那三卷,还能不能假借蟾宫,将离愁别绪寄回故土。

美国弗利尔美术馆的甲本《洛神赋图》,要略晚于北京甲本《洛神赋图》。两卷设色、构图都非常相近,不难推测是出自一个底本。只不过唯一不同的是,弗利尔甲本比北京甲本短了整整两余米。(4-17)

(4-17)弗利尔甲本《洛神赋图》

至于弗利尔乙本,则是九个兄弟姐妹中唯一一本白描本,可能是元、明人的摹本。

最后,在大英博物馆的库房里,同样躺着一卷《洛神赋图》。这卷很明显是以故宫乙本为基础的二次摹绘,应当是明人墨迹。(4-18)

(4-18)大英本《洛神赋图》

至此,一门九名兄弟姐妹,流散四海。而当视线重新聚焦在《洛神赋图》身上,重新将我们的注意带回它原本的那卷东晋长卷上的时候,所有摹本的灵魂在此时交汇,一起回归到它们最早的那尺素绢身上。大概凭借这种方式,《洛神赋图》们也能就此重新聚首,给故事,画上圆满的句号吧。

但洛神的故事,依旧没有结束。

当时间的车流滚滚离开宋人的土地,当元人也看着自己的王朝在风雨中飘摇的时候,《洛神赋》中的人物发生了一些微妙的变化,洛神和曹植被割裂开来。

而被那些画家画在纸上,多数是立轴上的洛神,都在云水萦绕的波面上凌波微步,同时也都不约而同地回眸望着——但还在望着曹植吗?

大抵再也不是了吧。洛神自此成为了一个独立的形象,尤其当光阴坠入明清,以仇英为代表的一系列《洛神图》,在望而不可及的洛浦仙子之上,平添了许多“我见犹怜”的柔情弱态。这很明显不是洛神本身的形象,这更为世俗化的情感表现和那凌虚御风的仙人毕竟不符。尤其是仇英的洛神,早就褪去了魏晋时期的秀骨清像,转而身着明代服饰,梳着明代所流行的女性发髻。(4-18)

(4-18)仇英《洛神图》

洛神的世俗化,似乎预示着这些翰墨最终的命运。明代发达的市民生活带来的是更世俗化的艺术理解,而显然,洛神也没能逃出这样的桎梏。曹植和洛神的爱情被简化为“爱”这一概念,在画家笔下成为了寄托自己爱情的简单工具。这大概也是必然的吧,但即使这样,《洛神赋》的本质依旧不变。当我们重新拨开时间回到曹植的身前,相信我们依旧可以重新和千年前的曹子建获得一丝小小的联系。

伍 清影琼佩落长风:结语

“恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。”

爱永远是这样的。爱而不得时是折磨的,拥有的时候缺从未想过要珍惜,而知道自己突然发现自己将要或者已经失去了它们,却早就已经晚了。

“问世间,情是何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去? 横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚。招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨。天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土。千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁丘处。”

而爱永远是多样的。洛神的爱是单纯而纤细的,曹植的爱是深沉而充满犹豫的,梁山伯与祝英台的爱是热烈而坚决的,《汉广》的爱是缠绵悱恻的。但无论如何,大多的爱情都始终伴随着悲剧收场。李隆基和杨玉环,贾宝玉和林黛玉,多少风流往事似乎注定了爱的没落。

“不不不……我不需要幸福。只要他们幸福……就够了!”

而这样,幸福怎么才能到来呢?器者的同人,只是通过自己细腻的内心,将本不属于那些有情人之间的东西交还给他们罢了。这是那些书中男女的幸运,能够终于在另外一片天地获得感情上的长生;也是器者的幸运,《洛神赋》中望眼欲穿的离别在无数个落笔提笔中或多或少地被填补上,慰藉着器者和她想象中的对方。

但曹植无论如何,还是那个忧愁的曹植。这改变不了天妒英才的事实,改变不了自己早就碎了一地的灵魂和内心,改变不了自己在青史上写下的自己的痕迹。

但曹植,早就不是曹植了。在千年间无数人的梦中,自己的残梦终于被续写,人们将最好的结局给予了他和那个从未谋面的洛神。

曹植你看,你的梦,写完了。

附:自填拙调一词

“君自流光来,我自残云去。海棠依旧笑春绪。黄笺落笔桃阴宿。我如墨,君如玉。 君唱十万章,我观三千篇。只恨年年归期迟。我愧红豆愧君时。勿忘吾,泪凝书。”

——《唐多令·梦寄依人》

至此,再次感谢你的时间和给予这些文字的尊重。深揖作谢。

兹此念其千秋难朽,风物华章,万古弥新。

甲辰青雲

参考文献:

《三国志·魏书》

《摸鱼儿·雁丘词》

《一幕人神恋爱的悲剧——曹植〈洛神赋〉赏析》

《论曹植〈洛神赋〉的主旨寓意》

《王献之〈洛神赋十三行〉真相探赜》

《历代〈洛神赋〉书法艺术风格之流变》

《美国弗利尔美术馆藏白描本〈洛神赋图〉卷探源》

《〈洛神赋图卷〉,一次美丽邂逅和九个古本“分身”》

《“洛神赋”题材在中国古代艺术中的流变》

《曹植:“字画沈快”》

曲解研究所出品

作者:軒轅天罡

沪公网安备 31011002002714 号

沪公网安备 31011002002714 号