本WIKI由曲解研究所参与建设

本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~

编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板

考据/大报恩寺琉璃塔拱门

阅读

2024-08-20更新

最新编辑:战术白貂

阅读:

更新日期:2024-08-20

最新编辑:战术白貂

按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。

引言

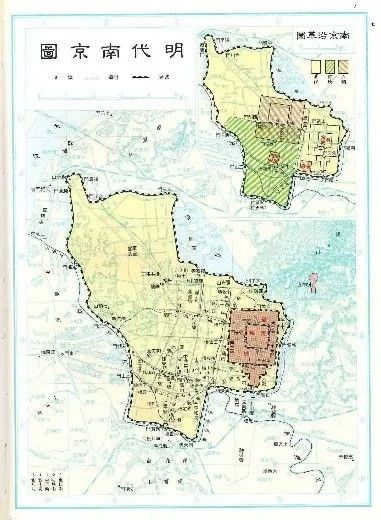

天启七年(1627年)的孟夏,时任南京尚宝司卿的葛寅亮为自己即将付梓的著作《金陵梵剎志》写下了一段短短的序言。他仿赫赫有名的《洛阳伽蓝记》之体例,记南京大小梵刹之建制、由来,录碑文诗作、高僧传志等等,成为一志。有明一代,南京佛教之盛状,其中多有留存。序言中写道:“金陵为王者都会,名胜甲宇内,而梵宫最盛,盖始自吴赤乌间,迄于六朝,梁陈所称四百八十寺者此矣。”在他的叙述中,南京的大小佛寺,最早可上溯至吴赤乌年间(238—251年)。此说虽未必确凿,但也绝非无中生有。至少,南京之佛缘,确可上及千年以前,佛教初入中国的那个年代。而大报恩寺的故事,也还要从此讲起。

一 · 法传建业

谈起佛教入华,今天的我们最先想起的,或许还是那些多少有几分神异的传说。有人说,孔子已知西方有圣人佛陀;有人说,秦始皇“禁不得祠明星出西方”,就是在禁抑佛教;而最广为人知的传说,恐怕还是汉明帝夜梦金人一事。此说约起自东汉末年,牟子《理惑论》、《四十二章经序》等书皆见记载。说汉明帝梦见一神人,身有日光,飞在殿前,第二日会见群臣,求问此为何神,有人回答说是天竺一得道者,名为“佛”,明帝因此遣使大月支,求《四十二章经》而回,史称“永平求法”。

这些故事,明清乃至唐宋时人可能与我们一般熟悉。无他,佛教在华初有流布,当是以祭祀、方术之形式,而佛徒大约也与方士混同为一类。《后汉书•孝桓帝纪》说,桓帝“饰芳林而考濯龙之宫,设华盖以祠浮图、老子”,即为很好一例证。老子不必说,“浮图”即为“佛陀”(Buddha)。此事数见于汉代文献,后汉书亦有内证,应当可信。老子与浮图并祠并称,其时佛教与方术之混同,可以推知。声名既不显赫,史迹自然模糊。魏晋以来,佛道相争之事时时有之,要立己之正统,必先阐明源流,佛教入华的时间也就在传说故事里愈推愈早。后世中原佛法弘布,僧伽广集,乃至于宗门林立,各自称祖;著作者回顾佛教之初兴,也自然更愿意加以修饰,此类传说也就仍大行其道。

不过,渡过了最初佛、道混同的时期,佛教在中国的传布还是进入了正轨。若是说,起初是以佛为胡神,只事崇拜,则译经家的努力,则是让佛理与佛法终于藉由这些经典文本为人所知。早期的译经家多为西来之人,往往取国名为汉姓相称。汉世最重要的译经家是安息国人安世高、月支人支娄迦谶。二人活动于京师洛阳,洛阳也就成了第一个重要的译经中心。洛阳为东都,又是丝路之起点,与西域之交通密切,汉代佛教东传又多经陆路,止于洛阳,也就很好理解。

至三国魏晋之时,第二个佛教重镇方才出现,那就是南方之建业——也即今之南京。北方佛法经陆路而传,上已述及;而南方佛法则有自海路而来者,康僧会即为一例。康僧会,其先为康居人,世居天竺,自交趾来华。梁慧皎《高僧传》记载他“以吴赤乌十年初达建邺,营立茅茨,设像行道”,自称沙门,为孙权所召见,因而与孙权说阿育王分佛舍利为八万四千份,起八万四千塔之事(阿育王建塔事,八万四千自然为虚数,但起塔供养佛舍利当非虚言,他对佛教大加赞助,在北印度许多重要的佛教迹地,阿育王树立的石柱存留至今,印度国徽即为鹿野苑阿育王柱的柱头之描绘)。孙权谓康僧会,若他可献佛舍利一块,自当为其立塔。康僧会因而洁净斋戒,设一铜瓶,焚香求请佛舍利显现,经二十一日,终获舍利,呈于孙权,舍利又展种种异象。孙权为之慑服,建佛舍利塔,设寺供养,因是始有佛寺,故名“建初寺”。回到最开头,《金陵梵剎志》说“始自吴赤乌间”,正是在说此事。而在明人的叙述里,这座“建初寺”,就是大报恩寺沿革历史的起点。建初寺因塔而建,报恩寺的琉璃塔,大约也正带着那座仿阿育王而建的舍利塔的影子。从阿育王塔到建初寺塔,又从建初寺塔到琉璃塔,将近二千年过去,时空流转而佛法未息,或许诚如器者所言,“只有一步而已”吧。

二 · 寺历古今

琉璃塔见过的白云和铃声,也还在天空里。

高僧传叙康僧会事,一则十分神异,二又多有蹊跷,是否确有这么一座建初寺,其实无从知晓。不过至晚到东晋,南京已建起了一座长干寺。据《高僧传》,晋简文帝、孝武帝都曾在长干寺建过佛塔;梁僧祐《出三藏记集》、隋费长房《历代三宝纪》这两部重要的经录书,都存有长干寺之名;近年对于大报恩寺地宫的发掘,也为长干寺之历史提供了考古证据。屡经兴废,这座寺留存到了宋代。天禧二年(1018年),宋真宗重加修建,长干寺更名天禧寺,寺内佛塔也更名圣感塔。器者的观察报告3里,两位小沙弥谈及报恩寺之历史,说“从长干寺到天禧寺,再从天禧寺到报恩寺”,正是报恩寺在明以前的前史旧名。

到了明初,天禧寺二度遭难。明洪武十三年(1380年),“明初四大案”之二的胡惟庸案发,太祖朱元璋以为佛塔居于“虎方坤位”,才使“臣下之不臣”,因此下诏迁移天禧寺佛塔于钟山之左。“工将完,塔将毁”,更是有人坠于塔下毙命,此事遂不了了之。所幸,当时的工部左侍郎黄立泰上奏太祖,请募资修复佛塔,用金二万五千两,到洪武二十一年(1388年)就告完工。成祖朱棣即位之初,也敕令工部修葺天禧寺,永乐五年(1407年)七月,仁孝皇后崩逝,朱棣在天禧寺召开斋会,谕请天下僧众前来,持续百日之久,可见天禧寺其时地位,已殊为重要。然而,仅仅一年之后,一名无籍僧人因怀私恨,于寺内纵火,“崇殿修廊,寸木不存;黄金之地,悉为瓦砾”,佛寺净土,就此毁于一炬,昔日的天禧寺,一时沦为荒废草野。永乐十年(1412年),一道重修天禧寺的诏敕才姗姗来迟。次年七月,又下一敕,为这座在天禧寺旧址上修起的寺院赐名“大报恩寺”。

寺以“报恩”为名,并非仅此一例,不如说其实很是常见。不过冠以“大”字者,便只大报恩寺而已。朱棣生母究竟是不是马皇后,历来多有猜测,也算是今人最爱搬弄的历史谜团之一。不过,至少朱棣本人言之凿凿。永乐五年,朱棣就请西藏活佛噶玛巴五世来京,在灵谷寺为过世的父母荐冥福,举办“普度大斋”。而建报恩寺,他也同样说是要报父皇母后开国建邦之大恩,“报恩”之名,也就是这么得来。

永乐十年大报恩寺始建,用十万工匠力役,到永乐二十二年(1424年)二月,工事将完,成祖亲赐御碑一块。如今这块碑仅存龟趺,称大报恩寺左碑。碑文里说大报恩寺“像貌尊严、三宝完具、殿堂廊庑辉焕一新”,确是将近完工之状。宣德三年(1428年)三月,因修建日久,宣宗敕令郑和等人督促建造,限在当年八月前完工。又赐御碑,陈大报恩寺建置之历史,这块碑今日尚存,称大报恩寺右碑。至晚到宣德三年六月,大报恩寺应已落成。落成之时,当有七日大斋之盛景,但当时景象,史籍失载,唯从御敕方可推想一二:“选行童一百名”,“启建告成,大斋七昼夜,然点长明灯塔灯”。一朝点亮,琉璃塔的长明灯,就如此燃了下去,灯火不熄。(按,清人多谓大报恩寺宣德三年落成,琉璃塔六年八月完工,此说不知何据。况且御敕有云,落成大斋点长明塔灯,莫非此时是在未成之塔上点灯?解释难通,故不采此说。)

报恩寺塔以“五色琉璃”筑成,故才得名“琉璃塔”。但何为传世文献中所谓的琉璃,在今天看来,仍是个未决的难题。“琉璃”之名被认为是梵文vaiḍūrya之音译“番琉璃”,随佛教而传入中原。因净土信仰而广为人知的药师琉璃光王如来,名讳中即有“琉璃”二字。琉璃为佛经所谓“七宝”之一,被描述为一种绀、青色的宝石,一般认为其正体为青金石(lapis lazuli)。然而,在许多汉文语境中,“琉璃”非是天然宝石,而是指一种人工烧造出的材料,宋代官修建筑书《营造法式》中记琉璃瓦之制法,就说要“以黄丹、洛河石和铜末,用水调匀”。这或许是对“琉璃”一词的挪用所致。薛爱华认为,这种人造的琉璃很可能是一种玻璃。尽管也有不同的看法,但不少材料都可与之相印证。比如琉璃瓦有黄、绿、黑、蓝、青、紫诸色,这与玻璃杂入不同金属元素可显不同颜色的性质很是相似;将琉璃施于瓦面制成琉璃瓦,与给陶器上釉的工艺很是相似;传世文献中,也能见到“琉璃”“玻璃”二词混用的现象(“玻璃”所指为何,以及古代中国的玻璃工艺,当然又是另一个话题了)。若此说确,那今人以玻璃重建琉璃塔,倒也有理可依。

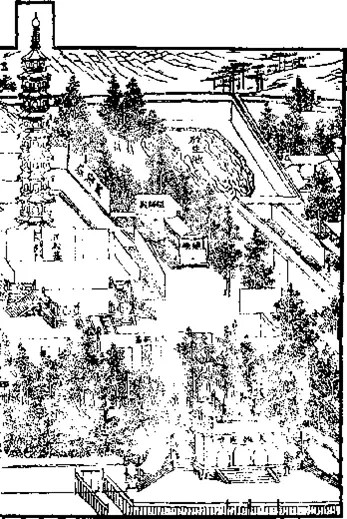

琉璃塔之规制宏丽,明清文字,多有记述。此塔筑为八面九层,通高二十四丈六尺一寸九分(约合今76.9米),底层直径四十尺(约合今12.5米)。全塔“不施寸木”,全以琉璃砌成。九层塔身之上,有一对铁铸莲盆,一只倒覆于塔身之顶,另一只正置于其上,托起刹柱、相轮与刹顶的金珠。刹顶垂下铁链八根,系于塔檐。各层八面皆有拱门,“绕以曼陀优钵昙花”。一层以上,每层皆设十六盏长明灯,共一百二十八盏,每盏日用六两四钱油料,每月即需燃千五百斤灯油。塔上灯火,由寺中僧人轮班照看,每于午后申未时分登塔,检视灯火,添加灯油,剔去残烬。每层塔檐八角之上各悬风铃,声闻几里之外。塔内有旋梯直上,每层“以金布地,四壁皆方尺小释像”,尊神有近百种之多,眉发悉具,精巧十分。登至顶层,凭栏眺望,远可观览群山大江,下可俯瞰宫城街市,实为南京城之绝景。

三 • 声闻宇内

都曾聚焦在这座高塔之上。我也是其中之一。

明清二朝之南京城,固难比拟盛唐长安交通万国的气象,但毕竟是江淮之大都会,“南船北马”之交界地,往来之人,不乏异国访客,琉璃塔如此奇观,自然也深为他们所赞。历史家爱用“西学东渐”一词,描述明中叶以来西方的技术与思想被商队、传教士、旅行家们带来中国的过程。而与之相对称地,在17世纪以降的欧洲,也滋长起了一种隐秘的情愫——对于中国这片远东之地的好奇与憧憬。这种情愫先是乘着浪漫主义之风,掀起了对于东亚文化戏仿式的再创作的风潮——也就是所谓的“中国风”(Chinoiserie);再是让中国成为了启蒙时代的人们用之以观照自身的文明之典范;最终,随着殖民主义的发展,为西方中心式的“东方学”(Orientalism)之范式所收归统摄。东西方文明在近代的接触与交汇,是个很漫长的过程。即使到了二十世纪,仍还有普契尼所谱的《图兰朵》,还有罗默笔下的傅满洲。这些多少有些刻板的文化符号的产生与传布,其实正是构成欧洲人的东方印象的重要环节。大报恩寺的琉璃塔,或者说“中国瓷塔”,也恰是这些文化符号之一种。

17世纪的欧洲人,收获了前所未有的关于远东的丰富知识。这些知识主要来源于两类一手资料:耶稣会士的记述,以及行商、旅行家们的游记。耶稣会是一个创立于16世纪的天主教修道会,至今尚存,尤因其积极广泛的传教活动而为人熟知。初传福音于日本岛的圣方济各•沙勿略(Francisco Javier),译出《几何原本》的利玛窦(Matteo Ricci),编写《崇祯历书》、再绘星图的汤若望(Adam Schall)等等,都是耶稣会的会士。晚明以降,有许多耶稣会士来华传教,在当时的欧洲,他们所寄回的信札被大量集结出版,而中国见闻往往占据了许多篇幅。如由来自西西里王国的龙华民(Nicholas Longobardi)所著,于1601年以意大利语出版的《中国述略》(Breve relatione del regno della Cina),就是一个较早的例子。在此书中,龙华民列述中国人的十种特殊品质,认为皆有利于传布福音。此书甫一问世,便被译为拉丁语、法语。德语等等语言,风行一时。在信札之外,有些耶稣会士也会出版专书,向欧洲人介绍中国,如1615年西属尼德兰传教士金尼阁(Nicolas Trigault)将利玛窦在中国的日记译为拉丁文,编辑改订而成的《基督徒汉地行纪》(De Christiana expeditione apud Sinas)一书。这类专书大多详尽记述作者的中国经历,并分门别类地记载中国的幅员、物产、技术、文艺等等,比之信札中的碎片记叙,又要系统不少。或许是因为传教顺利,又往往受朝廷之礼遇,耶稣会士对中国的记述,大多很带着积极正面的色彩,承续《马可•波罗游记》,这些记述也成为了日后欧洲人对于中国之美好遐想的源头。

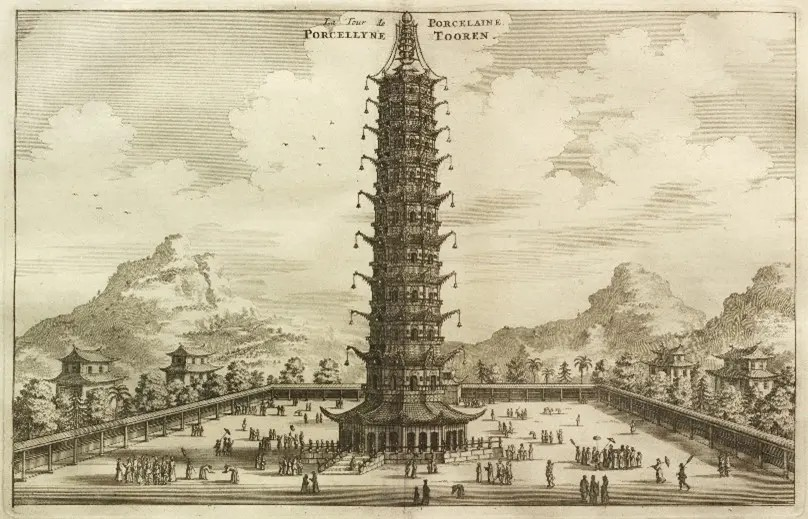

除去耶稣会的传教士,当时欧洲的商人、海员,对于中国也多有接触,他们的记述多限于中国东海岸,但也有例外。将大报恩寺琉璃塔以“中国瓷塔”(Porcelain Pagoda)之名介绍给欧洲的约翰•纽霍夫(Johan Nieuhof),就是随荷兰东印度公司到访南京。1654年起,为了取得在中国南部海岸进行贸易的权利,打破葡萄牙在澳门的经营垄断,荷兰东印度公司陆续向北京派出了六个使团。约翰•纽霍夫被指派为第一个使团的管事,同时充任随团画家,负责将沿途所见的风物描绘记录下来。他1655年随团到访中国,1658年方才回到荷兰。他回国后,其兄将他在华时的手记整理改写,并请画家根据其中的记述与纽霍夫的绘画手稿重绘了大量图片,附在书中。这本书于1665年出版后,同样被迅速译成各种语言。其精彩翔实的插绘在当时的欧洲可谓前所未有,也因此大获成功。

在此书中,纽霍夫写道:

平原中央矗立着一座瓷制的高塔,其耗费与工艺远超其他足以昭显中国人的高超技艺的前代中国建筑。

这座塔有九层,至塔顶共一百八十四阶;每层廊道之中满布图画,又设精致的灯火。外壁上釉,绘以绿、红、蓝等诸种颜色。建筑结构为拼合而成,但其工艺卓越,浑然一体。每层廊道角落悬挂小铃铛,风吹过时,发出悦耳声响。塔顶冠以一凤梨状物,据称是以沉重黄金铸成。自顶层望去,不仅可以纵览全城,还能看到大江对面的邻近地区,俯瞰城郊河岸,景色最为胜丽。

书中描绘了数座佛塔,但只有南京城的琉璃塔,用笔墨最多,还特辟一整版印以精美的图样。在纽霍夫以前,自然也有来到中国的访问者留下关于中国佛塔的记述,但无有如此书一般生动者。或许正是因此,此书中八角九层的“中国瓷塔”,最终成为了西方人对中国塔的普遍印象。17、18世纪正值欧洲“中国风”之热潮,欧洲贵族不仅在画作、服饰、文玩好尚“中国风”,还仿照中式设计建筑了许多园林。“中国塔”自然也为他们所青睐。英国的皇家植物园,营建史可上溯至金雀花王朝的邱园(Kew Gardens)之中,就有一座中式宝塔,很是著名。这座宝塔由威廉•钱伯斯(William Chambers)建于1761年,八面十层,仿中式造设。钱伯斯曾几度到访中国,熟悉中国木结构建筑与园林的设计。此塔的设计是否就是为大报恩寺的琉璃塔所启发,今日我们已不得而知,但其作为“中国塔”印象的实例,更加深了纽霍夫笔下“中国瓷塔”形象对于西方的影响。

欧洲人既已对“中国塔”如此熟悉,也就无怪它会作为代表远东中国的符号处处出现。在丹麦作家安徒生的《天国花园》中,一位小王子误入四方之风的居所,听他们讲述在世界四方的奇特见闻。在他的笔下,归来的东风身着中国服饰,说他绕着瓷塔旋舞,让铃儿叮当作响。安徒生大概并不知道南京有座大报恩寺,寺里有座琉璃的佛塔,但当他想到关于中国的奇闻异事,这座挂着铃铛的瓷塔却栩栩如生地浮现在了他的脑海之中。时至今日,这座瓷塔也仍然矗立在那个想象中的东方世界。有一个例子常常被人提及:美国中式快餐所常用,被称为“牡蛎桶”(oyster pail)的包装纸盒上,往往将“中国塔”的图案连同“Thank you”(“谢谢你”)字样一同以红色印刷。这种据说诞生于20世纪70年代的设计,足以让我们一窥“中国塔”形象的存续与流传。

大报恩寺的琉璃塔,并非每个人都有幸得见,但“中国瓷塔”的魅影,比及今天也仍深深印在许多人的脑海中,未曾消灭。欧洲在幻景中遥望着这座辉煌的佛塔,一如我们在幻景中追思那洁白无染的古希腊神殿,恰是新古典主义的醍醐味。或许,器者身后的拱门不着颜色,通体莹白,正含有这样的隐喻吧。

四 · 历劫重新

大报恩寺的琉璃塔不在了,琉璃塔的拱门仍在这世上,

生命啊,哪有真正的消逝呢?

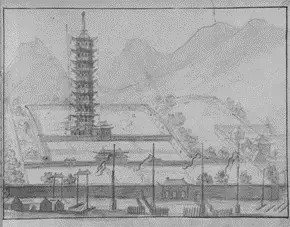

建成之后,大报恩寺与琉璃塔也曾遭祸,严重者如嘉靖四十五年(1566年)大殿失火,全寺几乎皆被焚毁,仅有琉璃塔存;嘉庆五年(1800年)塔遭雷击,“三方九层损坏”。但每遭毁坏,总还是蒙热心善士之帮助,修复完好。清代皇帝,或许是因为爱以佛菩萨自居,对大报恩寺也多加恩幸,康熙、乾隆南巡,都曾登塔赐御书。然而,就如铜奔马所叹,大报恩寺与琉璃塔最终还是难逃毁灭之命运。1851年,太平天国运动爆发。1853年,南京即被太平军攻陷,一变而为“天京”。天国信奉拜上帝教,而视佛教为异端,所到之处,偶像多被破坏,又大量拆毁庙宇,搜集建材。次年五月,美国专使麦莲(Robert Milligan McLane)到达天京,随行的海军助理军医法斯(Chartes Fahs)等一众人前去瞻望琉璃塔,将景象回报给麦莲,他写道:

它矗立在城壕的外边,城墙的南边。它的四周是一块面积有几英亩大的方形空地。空地的外围建有高大的佛殿和僧房,但现在都被毁坏,倒在地上了。巨人似的偶像被打成无数的碎片。琉璃塔立在一块八十英尺见方,十二英尺高的坚实的石台上。正方台的四周有石阶梯,梯阶是很大的平滑的砂石石板,上面有精致的雕刻。塔本身是八边形的。它的主体结构是由精美的红色的砂石建成的;而外层和各不相同的九层塔身的突起部分的顶面都敷以绿色的琉璃砖。每一层的各个角上挂着一个铃,各个边上挂着用鱼胶做的灯笼。从圆顶的中心开始,向上竖起一个30到40英尺高的塔尖,塔尖的四周围绕着许多大铁圈,最顶端冠之以一个直径约为14英尺的镀金的球。第一层的外表没有琉璃砖,但是,它完全是由大块的砂石构成的,每边都有一个巨大的浮雕佛像,其形象栩栩如生,显示出熟练的雕刻技巧。这座八角琉璃塔的进口是四个高约八英尺,宽约六英尺的拱门。塔壁约有六七英尺。拱门的每一边立着三座很美丽的浮雕大佛像,佛像上部还精心地雕刻了各种图案。朝塔上望去,也能看到类似的拱门,但没有刻上第一层那样的图案了。不久以前,一个螺旋形楼梯一直上伸到塔顶,给观赏者以一个爬上塔顶去欣赏世界上所能看到的最精彩、最美丽的风景之一的机会,可是,现在它已躺在塔底下变成了一堆垃圾。破坏并不止于此。庄严的雕刻佛像,从头到脚都被破坏了。前代人通过金冠、灵杖以及其他的装饰物赋予这些活生生的神以巨大的威力,而今,这些金冠、灵杖以及其他的装饰都被打得稀巴烂。这些佛像一度足以支配虔诚的菩萨崇拜者的迷信力量,现在不但不存在,反而变成了人们嘲笑的对象。面对这个巨大而壮丽的建筑物的毁灭和破坏,人们不免感到悲哀,虽然这塔依旧还静立在原地,无声地谴责内战的罪恶。

这或许是西方留下的最后的关于琉璃塔的记述。此时琉璃塔已经毁坏,但还未完全倒塌。有人说这是太平军攻入南京之初,为防止琉璃塔被清军作为侦查据点而将其焚烧所致。即使破败如是,琉璃塔仍然“静立在原地”,它的真正倒塌,或还要到1856年。此事经过,众说纷纭。依史景迁之说,天京事变起,韦昌辉杀杨秀清,石达开潜逃出城,其亲眷部属也被韦昌辉杀尽。不久,石达开回师天京,征讨韦昌辉、秦日纲,韦昌辉深恐石达开以琉璃塔为制高点炮轰城内,就先一步将其炸毁。若此说确,则这座江南最高的佛塔,恰是因其出群之高度而惹得劫难,实在令人唏嘘。太平天国诸王皆是闽粤之人,大概对琉璃塔未曾听闻。若是少时便知大报恩寺琉璃塔之盛名,是否多少会心存怜惜,又或者,反而会更生憎恨呢?今日的我们,已无从得知。

琉璃塔毁,其残骸也少有留传。1887年,金陵机器局总办郭月楼从大报恩寺废墟中掘出塔顶莲盘一只,以“风磨铜”制,重一万两千斤。莲盘供置于机器制造局外,到20世纪30年代犹存,但今已不见踪影,据说是日占时期被熔毁,铸成枪炮。塔身构件残片,朝天宫(南京市博物馆)、南京博物院、大报恩寺遗址博物馆皆有所收藏,纽约大都会艺术博物馆、伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆也藏数件,其余悉皆流散湮没,无处可寻。

然而,或许是因缘际会,琉璃塔虽已不再,当初烧造的构件却还深埋地下,奇迹般地留存至今,让我们也可藉之推想其旧日辉煌。1958年,在南京中华门外陆续出土了许多琉璃碎瓦,南京市文物保管委员会与南京博物院的考古人员在窑岗村眼香庙址展开调查发掘,发现此地应是一处明代御用琉璃砖瓦官窑遗址,兼为琉璃建筑构件库。经过系统性的发掘清理,收集到了大量琉璃构件,较完好的共十多吨,其中大部分都被鉴定为琉璃塔构件,且在隐蔽处标有如“七层右”“东五上二”等标识。明遗民张岱笔记《陶庵梦忆》“报恩塔”一条有载:“闻烧成时,具三塔相,成其一,埋其二,编号识之。今塔上损砖一块,以字号报工部,发一砖补之,如生成焉。”这些构件或许就是张岱所言的备用构件。

当时,考古人员希望从这些构件里拣择较为完好者,加以修复拼合,成为一座琉璃塔拱门,但因琉璃塔每层皆立拱门,而规制渐次缩小,而无法找到一整套尺度相同的琉璃构件,故只能以某一层拱门之规制为标准,补塑部分构件,拼合成了“琉璃塔拱门”这一文物。这座拱门,今日应藏于南京博物院,也就是常常见到的缺一对狮子构件的拱门。狮子构件未能拼合,据说是因为南博负一楼的层高不够。朝天宫(南京市博物馆)与近年才开放的南京大报恩寺遗址博物馆所展出的,应当皆是复制品。

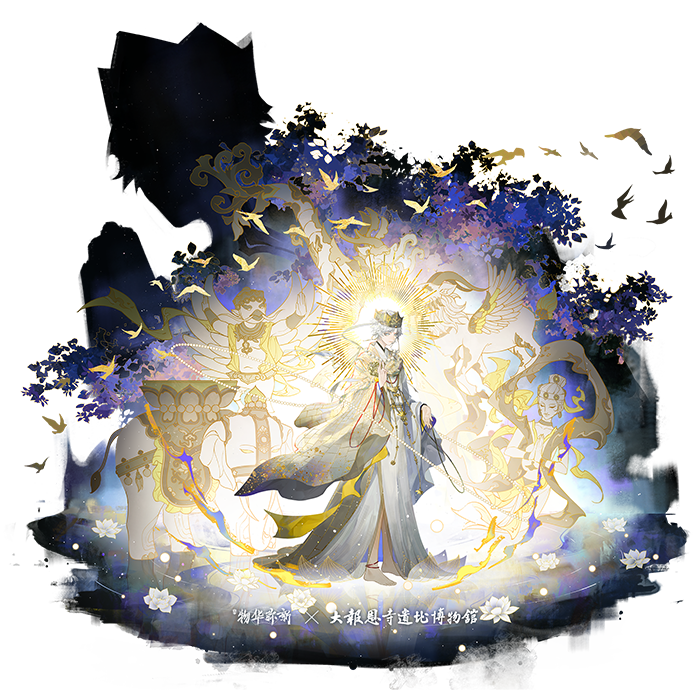

这座拱门全高3.56米,内宽1.12米,由25块琉璃砖砌成,砖厚0.48米,着以红、绿、黄诸色,饰以浮雕。此种拱门型设计发源于古印度,称“陀拉纳”(torana),建筑、雕刻中均可见到。早期的陀拉纳为多种宗教所用,并无固定规制,被藏传佛教所吸收后,被应用于尊神、上师的背光绘画。约在17世纪,逐渐产生了今人惯称为“六拏具”的一组固定图式。一种典型的“六拏具”图式为:在椭圆拱形的背光顶部,为一只展翅的迦楼罗(garuda,也即所谓“大鹏金翅鸟”);左右两侧对称,自上而下分列娜迦(naga,人身鱼尾,常表现为女性)、摩伽罗(makara,摩羯,鱼身羊首/龙首)、骑乘沙拉巴(sharabha,湿婆化身之一种,常被描绘为生翼的狮、马等动物)的童子、狮子、白象。琉璃塔拱门砖上所刻浮雕,即应是“六拏具”之变体,沙拉巴绘为飞羊,而无童子骑乘。清代由工布查布据藏文本译为汉文的《佛说造像量度经》有附《经解》,其中说六拏具分别为伽噌拏(华云大鹏)、布囉拏(华云鲸鱼)、那囉拏(华云龙子)、婆囉拏(华云童男)、舍囉拏(华云兽王)、救囉拏(华云象王),与此又有所出入,或是所据仪轨有别。

在器者肖形、写照立绘,以及联动衣装“寓修于行”中,均可见到“六拏具”之表现:肖形、写照均表现了白象、飞羊、摩羯。

衣装“寓修于行”中则另增迦楼罗、娜迦(飞天)。联动衣装中,器者佩宝冠、耳环,身缠念珠、璎珞,施与愿印,“六拏具”出在器者身侧,倒是恰如尊神背光。

释迦牟尼见生老病死之苦,而求涅槃寂静之道。器者说生命无有真正的消逝,似是在赞琉璃塔之留传,但又何尝不是在叹息自身,叹息有情众生要永锢于轮回,见诸行无常,无法逃脱呢?“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”抱着这样的明悟走向未来的琉璃塔拱门,或许其内心之慈悲安定,确与佛菩萨无二吧。

作者:天关星梦游

参考文献(传世文献不录):

汪桔生:《金陵大报恩寺琉璃塔琉璃拱门的修复及复制》,《中国文物修复通讯》,第9期,1996年。

夏维中、冯洪河、郑玉超:《南京大报恩寺及其琉璃塔在海外的影响》,世界大变迁视角下的明代中国——国际学术研讨会,长春,2011年6月。

[荷]包乐史、[中]庄国土:《〈荷使初访中国记〉研究》,福建:厦门大学出版社,1989年。

罗尔纲:《太平天国史》,北京:中华书局,1991年。

梁思成:《梁思成全集 第六卷》,北京:中国建筑工业出版社,2001年。

陆觉:《荣恩堂建筑文存》,苏州:苏州大学出版社,2013年。

汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,北京:商务印书馆,2015年。

[美]薛爱华:《撒马尔罕的金桃——唐代舶来品研究》,吴玉贵译,北京:社会科学文献出版社,2016年。

Granville G. Loch, The Closing Events of the Campaign in China The Operations in the Yangtzekiang and Treaty of Nanking, London: John Murray, 1843.

Barry Till, In Search of Old Nanking, Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982.

Donald F. Lach and Edwin J. Van Kley, Asia in the Making of Europe, Volume III A Century of Advance, Book 4 East Asia, Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

Jonathan D. Spence, God’s Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan, New York: W.W. Norton & Company, 1996.

沪公网安备 31011002002714 号

沪公网安备 31011002002714 号