本WIKI由曲解研究所参与建设

本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~

编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板

考据/千里江山图·上

阅读

2024-05-26更新

最新编辑:战术白貂

阅读:

更新日期:2024-05-26

最新编辑:战术白貂

按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。

辗转

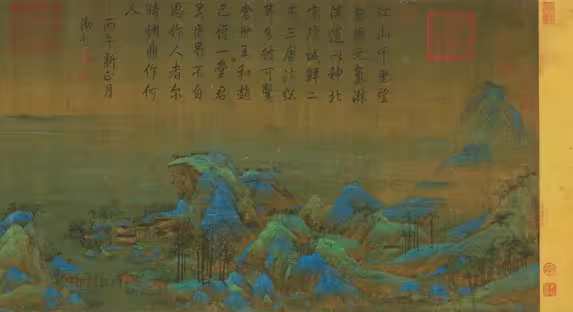

每当视线落在《千里江山图》的画心之上时,我们大概都能清晰地注意到画上梁清标和乾隆的朱印,以及乾隆那不识画意的题诗(1-1)。然而,作为鼎鼎宋人真迹,似乎从画心本身来看,这幅画的流传痕迹并不清晰。若是再看到卷后的题跋,那么从北宋蔡京的题跋开始,整整过了数百年时间的断代,才再次有人将自己的痕迹留在了画上。他是元朝僧人傅光,而自他以后,元末直到清初的几百年的流传之路,似乎再次被蒙上了迷雾。

若欲求索《千里江山图》的流传,我们不妨将视线重新落回它刚刚诞生的北宋徽宗年间。

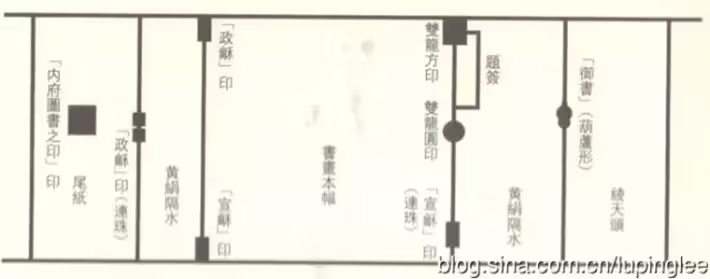

王希孟绘《千里江山图》,随后进入徽宗宫廷,这是或多或少被公认的事实。第一次入宫的时候,《千里江山图》当然并不是孤独的一卷长绢。按照宋人规矩,入宫时的书画,必定是裱好的。这种装裱方式,叫做“宣和裱”。宋人文化艺术空前繁荣,北宋的皇家制作机构“文思院”中,对于专业人才甚至有特殊待遇,而能获得这种待遇——“特诏”职衔的六种工匠中,“装背”也是其中一种。而到了徽宗,他本人对于书画的热忱使当时对于书画收藏、创作的理论达到了全新的高度。在此基础上,为了保存历代墨迹以及当朝丹青,结合当时的审美观念,便诞生了“宣和裱”。其天头用绫、瓣后隔水用黄绢,尾纸用白宋笺、加画本身共五段。同时,在卷上的相对位置有加盖印玺,因为标准宣和裱上共有七方印,故称“宣和七玺”。(1-2)

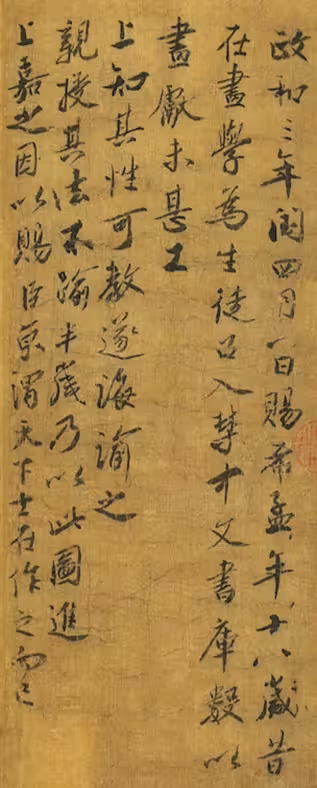

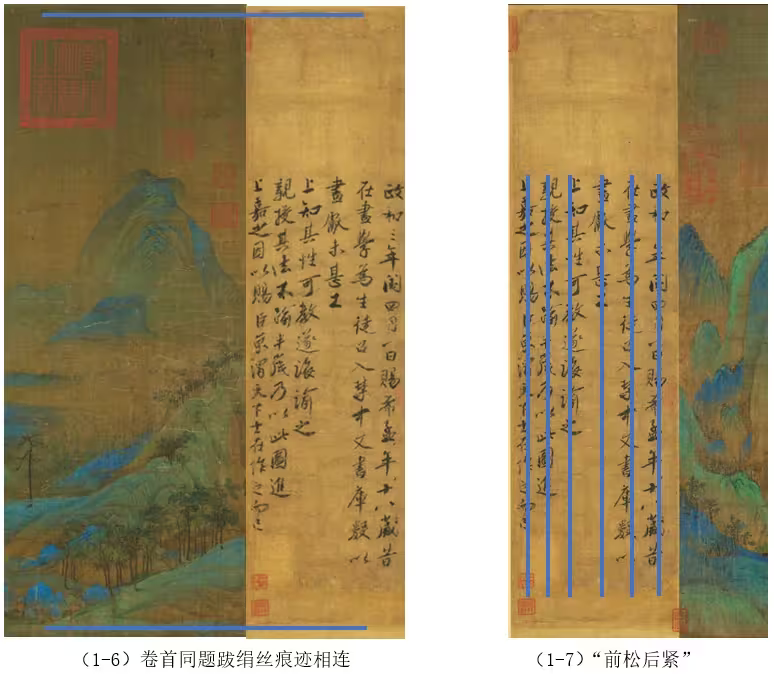

回到画作本身,《千里江山图》在第一次入宫后不久,便被赐给了蔡京。蔡京本人的题跋也开门见山地记录了这一事:“政和三年闰四月八日赐”(1-3),这便是《千里江山图》的第一次出宫。但是有趣的是,蔡京的题跋,大概并不是一开始就在卷后的。我们不妨先讲完《千里江山图》在北宋的流传过程,再回来论述这段往事。

蔡京得到此画后,很可能并没有一直随身携带。题跋有言:“谓天下士在作之而已”,“作之”出自《孔丛子》,意为要做正事。显然,徽宗将此画赐给蔡京的另一层意思,便是要蔡京将此画的画法,在画院中的画家和学徒之间推广。所以不妨认为,这幅画曾经多次在画院的学生和画家手中被展开、指点过。这一点也可以从画卷卷首、卷尾,以及蔡京的题跋印证——学习的手,和鉴藏的手,永远不是一个手。这些部分的“疲损”,也就是抓痕,相当明显。而这种痕迹,显然不是一个收藏家会给画作带来的损伤。所以与其说是在蔡京手中,更不如说是在蔡京和画院的手中。

然而,宋徽宗守不住大宋的北方江山,蔡京也搂不住画里的千里江山。金人的威胁将要压垮北宋王朝,末代皇帝宋钦宗战战兢兢地罢去了蔡京的官。然而这依旧杯水车薪,金人的铁蹄还是踏平了艮岳的土地。风雨飘摇中宋人卑微地流浪到了江左——南宋开始了。至于《千里江山图》,它是落入了金人之手,还是回到了宋人的身边?

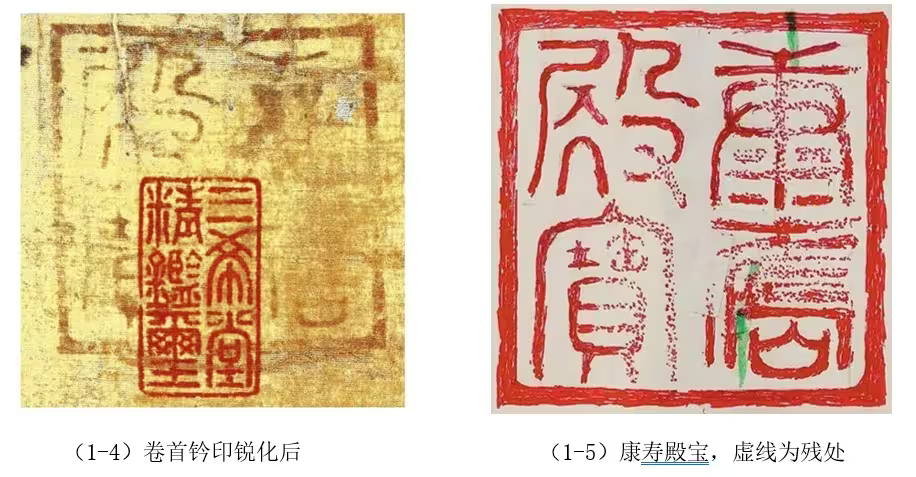

答案是,都有。不过,还是南宋内府抢先触碰到了它。如今卷首乾隆的“三希堂精鉴玺”下,隐隐约约地可以看到一些朱红的印迹。(1-4)南宋初印泥用的是水蜜印泥,现在的油印还未出现。而水蜜印多涣散,故南宋人印鉴不清晰也是正常了。《石渠宝笈初编》中将该印解释为“辑熙殿宝”,乃是南宋宋理宗赵昀的收藏印。不过讽刺的是,乾隆居然将自己的鉴藏印,盖在了前朝的印上。触犯大忌,估计乾隆也未曾想过自己会做这般蠢事吧。

然而,现代科技推翻了清人的解释。从这方印的锐化高清图来看,残存的印痕释文并非“辑熙殿宝”,而是“康寿殿宝”。(1-5)《乾道临安志》记载:“绍兴三十二年六月四日,奉圣旨,以德寿宫为名。”

而康寿殿在北内德寿宫里,宋高宗和其妻吴皇后分殿而居,《玉海》卷一百六十《宫室》有载:

可以看出,康寿殿是德寿宫中赵构妻子吴皇后的寝宫,自她绍兴三十二年(1162)入住后,一直到她去世前三年的绍熙五年(1194),入住另一处已经改名为慈福宫的德寿宫,才离开康寿殿。那么这样我们便可以推断,“康寿殿宝”的主人,就是吴皇后。所以,《千里江山图》在北宋覆灭后,流入了南宋内府,最后停留在了吴皇后的手中。

在此期间,蔡京题跋的位置发生了一些微妙的变化。宋高宗治下,童贯、蔡京等“京师六贼”遭到唾弃。《思陵书画记》有载:“古书画如有宣和御书题名,并行拆下不用。”的确,这是一种政治化,安抚民心的处理方法,但这也直接导致书中记载,“其源委授受岁月考订邈不可求为可恨耳。”书画在此期间,北宋皇家的考订被裁去,作品就等于没有了具体的名称,就会导致无人知晓该作的具体信息和北宋人的评价。

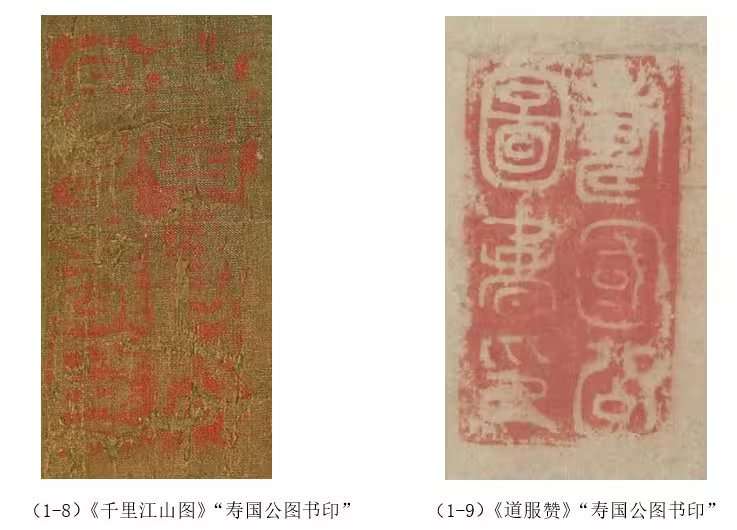

对于《千里江山图》这种长卷来说,有一种折中的办法:将原本在卷首的跋文重新装裱至卷尾,这样就可以尽可能少地露面了。这可以从画心本体得到印证:蔡京题跋的破损纹路和卷尾的绢纹不符合,然而若是挪至卷首,痕迹就能相连了。(1-6)而且,蔡京的题跋行行之间的排列先紧后松,说明蔡京在先题完前几行后,发现空间不够,遂压缩了字的空间。(1-7)这种情况通常只会在卷首这种明显空间有限的情况下发生,故也可以侧面印证蔡跋原先的位置是卷首,约在南宋时被挪至卷尾。

而《千里江山图》在经吴皇后之手后,从钤印可以看出,是到了金国。具体为何流落金国不得而知,但很有可能和宋金关系有关。南宋后,宋室衰微,金人压迫愈发严重。所以有相当大的可能性,是来自于金人的索要,而南宋内府在重压之下,不得不转让内府的书画。当然,这种情况也可以从比如东晋顾恺之的《女史箴图》(宋以前摹本)流传痕迹中看到。

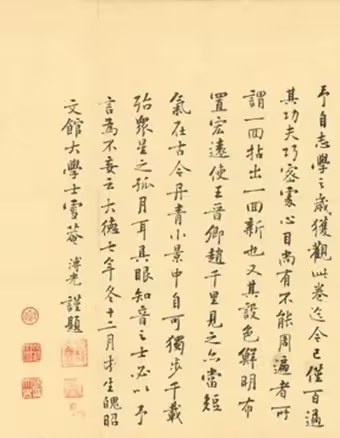

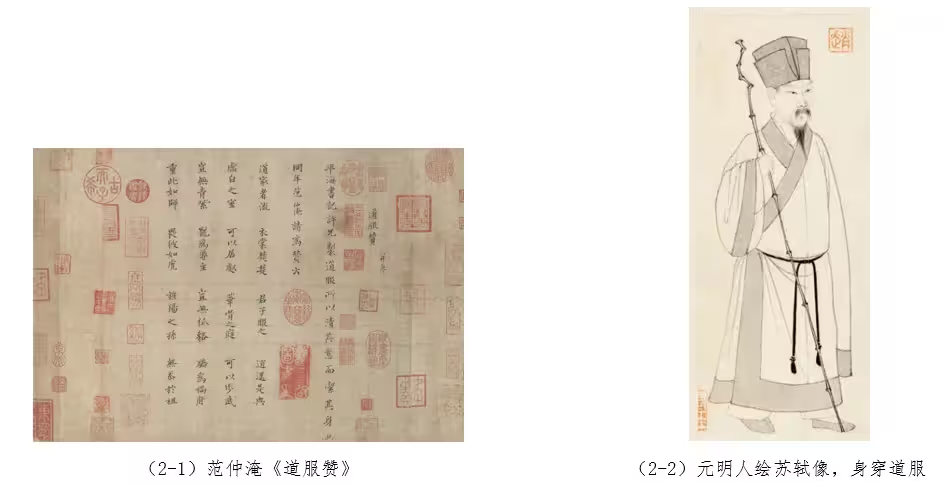

而金人得到《千里江山图》后,却并未钤盖内府印。卷末有一白文印:寿国公图书印。(1-8)对于这方印的归属,向来有数种争论。金人有数名寿国公,而结合其他书画,这方“寿国公图书印”最有可能是属于金代尚书右丞相高汝砺。参见北宋范仲淹墨迹《道服赞》,这卷上和《千里江山图》一样,有一方相同的“寿国公图书印”。(1-9)而经考证,《道服赞》经高汝砺收藏,故同一方印,《千里江山图》的归属也很有可能是高汝砺其人。高汝砺1220年被赐寿国公,死于1224年,故这方印很有可能便是这一时间段内被钤盖在画上的。

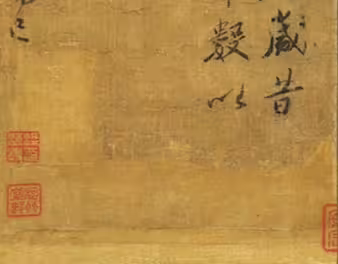

不幸的是,《千里江山图》的流传向来有断代。高汝砺死后,此时金国国都在南京,也就是如今的开封。十年后,元军攻克南京,金亡,《千里江山图》的流传也就此断代了。而卷上下一个留下痕迹的人,是溥光。溥光,元代僧人,书法家。字玄晖,号雪庵,早年出家为僧。他凭借楷书大字名世,也和著名书画家赵孟頫交好。跋文中他提到,他第一次看见《千里江山图》是在“志学之年”,大概在1258年。而这和高汝砺之间,又差了34年。

然而,这侧面说明了了手卷的使用痕迹没有北宋那么明显了,说明已经有人进行系统的收藏、修缮。而到了溥光手中,他在题跋中写道,“又其设色鲜明,布置宏远,使王晋卿、赵千里见之,亦当短气。在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳。”他认为王希孟超越了北宋王晋卿(王诜),南宋赵伯驹,在古今的“丹青小景”中,无人企及。(1-10)

不过,在理解溥光对于《千里江山图》之喜爱的同时,我们无法忽略佛教本身“四大皆空”的戒律。这不仅让溥光在题跋中表现的极其谦虚,也导致在溥光圆寂后,《千里江山图》会成为寺庙的资产。而对于寺庙来说,若不遇特殊情况,庙产是不会轻易出去的。这样,对于《千里江山图》在明代的经历,大概就是在寺庙的桎梏之中了。

至于《千里江山图》的流出,大抵有两种情况:明末李自成攻陷北京,寺庙沦陷,僧人四处逃难,该图流了出来;亦或是清初北京修缮寺庙,需要筹资,于是将该图卖出。不过相当清晰的是,这幅画恰好遇到了也同处于明末清初的收藏大家梁清标。收藏印能证,梁清标几乎是水到渠成地接下了这一卷《千里江山图》,并且将全卷重新装裱,同时补托了蔡京题跋的缺绢部分。(1-11)

总的来说,我们就此可以理清《千里江山图》的流传路程,从王希孟绘出《千里江山图》后,宋徽宗时期第一次进宫,随后被赐予蔡京,出宫。蔡京在卷首书题跋,并将手卷在画院学生见流传,导致画卷画心疲损。北宋覆灭后流传历程不清,但南宋初年再次入宫,为吴皇后所收藏,此时蔡京题跋挪移至卷尾,第一次重新大幅装裱。此后流传过程不清晰,但很有可能由于政治原因流传至金国,到了尚书右丞相高汝砺手中。金灭,有序妥善流传至溥光手中,后贮存寺院中。明末流出,入藏梁清标,再次重新修复装裱。后入藏清内府,被溥仪带到伪满皇宫小白楼,抗战胜利后几经辗转回归故宫,便是家喻户晓的了。

风流

当视线落到器者本体上,抛开那些相当明显的,浮现在器者周围和衣着上的《千里江山图》中的青绿山水,我们不妨回到最基础的一点——器者衣着。

“道家者流,衣裳楚楚。君子服之,逍遥是与。”(2-1)北宋文臣范仲淹如此赞美道袍。这段《道服赞》的开篇四句,简洁明了地点明了范氏本人对于道袍的喜爱:“道家之人的穿着服饰帅极了,即便是(不学道的)君子,穿上道服,也会和道士一样显得十分飘逸潇洒。”而且不得不提的是,在前文中我们也提到范仲淹的《道服赞》有墨迹存世,而这卷墨迹楷书飘逸有致,十分灵动,也恰好遥映了道袍仙气飘飘的感觉了吧。

至于道服本身,唐代时文人士大夫身着道服的大多自己也是道教信徒,如晚年为道的贺知章。然而, 隋唐时期普通人穿道服的情形并不多见。而到了五代,自古道风盛炽热的蜀地出现了世俗人士身穿道服的情况。而且同时,一些帝王本身也会穿道服。《南唐近事》记载李璟“道服见诸学士”,后主李煜也曾穿道服。所以可以说,在宋以前,世俗人士身穿道服的风尚,和蜀地、江南的崇道氛围和一些帝王的推动有很大关系。

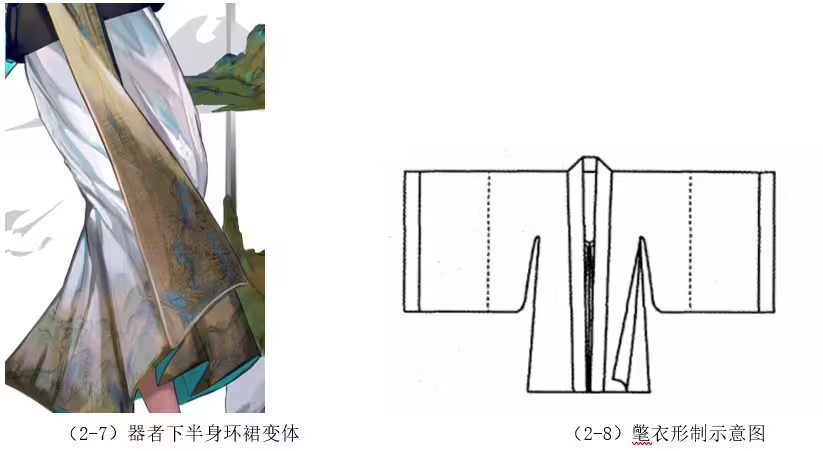

到了北宋,道家的风靡和帝王本身信仰道教也有紧密的联系,导致道教在宋代更具影响力。况且此时的文人穿着道服,已经被赋予了更深层的文化意蕴。北宋时,穿便宜朴素的道服和华丽的华裳都有广泛的人认可。而这种认可所代表的文化含义,分为数点。世俗人士着道服虽相比道士没有浓厚的宗教含义,但依旧和道教本身的象征意义所相连。道士的道服和“不异仙乡”的联系通过这种方式联系到了世俗群体之上,成为了一种世俗群体寻求造化自然的手段,而这又和北宋崇尚自然的风气再度吻合。(2-2)

而对于官员来说,道服提供了一个官场之外的淡泊场所。“歌舞林亭不外求,朝回多着道衣游。”李至的《奉和小园独坐偶赋所怀》清楚点名了宋代官员在衙门穿朝服,回家后立刻换上道服的现象。同时,范仲淹《道服赞》的主旨,便是赞扬道服作为安贫乐道、淡泊名利、闲适自在的象征。这从某种意义上也可以理解为,宋代官员,在经历的官场风云之后,所期待的寻求一片安身之所的期许,象征了他们官场之外自然、超俗的生活状态和精神。

接下来,我们不妨看一看器者身上的这身道袍。“楮冠布褐皂纱衣,曾忝西垣寓直人。”道士法服形制复杂,整齐严格。而当道士法事行完,回归正常生活后,便穿着的简朴多了。从这句诗来看,显然北宋士大夫文人穿着道服灵活多样,简朴随意,和道士常服倒是差的不多。而到了徽宗朝,徽宗自己也十分喜欢道袍,《三朝北盟会编》引《靖康遗录》:“上皇(徽宗)乘轿子,至寨门下轿,着字道服,带逍遥巾(一种帽子),趋而入。”虽然这样的宋徽宗我们无法亲眼目睹,但我们有幸能看到另一个穿着道袍的徽宗——《听琴图》。(2-3)

画中徽宗安然抚琴,两侧朝中大臣默默聆听,古松倾盖,太湖嶙峋。而画面中央的徽宗,上衣身着对襟衫交领素布衫,下裳隐隐可见深褐色环裙,外套大氅,氅四周镶有黑边。(2-4)从这里我们可以一窥北宋文人士大夫道服的穿着——朴素简约,通体在黑、白、深蓝这一色系之间,和自然浑然天成,内敛柔和。而这种衣着在器者身上得到了体现——

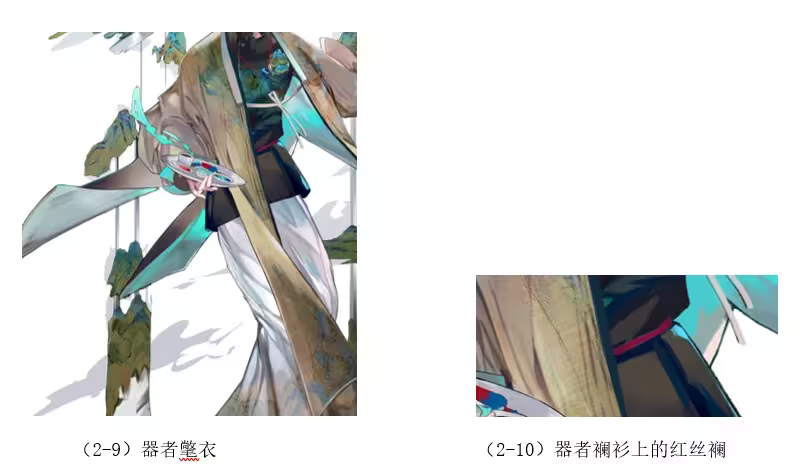

器者上衣通体以黑为打底,虽然没有交领衫的形制,反而有一丝圆领衫的风格。(2-5)而这种圆领衫,应该是一种叫做“襕衫”的衣服。(2-6)襕衫起源有多种说法,有的认为是北周宇文护开始,有的认为是唐太宗时中书令马周开始,此时称为“襕”。宋承唐制,“襕”也就这样在宋人之间流行了开来。宋代文人体系发展也直接带来了襕的大规模发展。《宋史·舆服志》记载:“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳……进士、国子生、州县生服之。”由此可见,襕衫宋时多乃书生穿着。王希孟乃一书生,身穿襕衫,大概也是他自己真实的样子吧。所以回到器者身上,这样的装束,大概也让王希孟原本的书生内敛之气,留存了一些在他身上吧。而到了器者的下半身,他所穿的裙子,上端纤细贴腿,下端则微微变得宽敞,可以视为一种环裙的变体。(2-7)

同时,器者身上最引人注目的是他那随风飘扬的大氅。道服仙风道骨,恐怕很大一部分是来自大氅这一服饰留给人的深刻印象。宋代王禹偁在自己的《黄州新建小竹楼记》中写道,“公退之暇,被鹤氅衣,戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。”从这里可见,宋人喜道袍,穿氅衣(2-8),很大程度上和自己崇尚自然、简约的内敛宋式审美有很大关系。氅衣长至足踝处,大袖垂地,胸前衣襟处有衿带系束。虽然器者的氅衣为了作画方便不见大袖,但依旧可以见胸前的衿带,以及飘然垂下的衣服。所以可以说,器者衣着是北宋书生服饰和道家服饰的结合。(2-9)

最后,我们稍微看一下器者衣着的配色。外氅以浅棕为主基调,联系《千里江山图》本身绢本历经千年后的颜色,故可知该处代表着《千里江山图》本体画心的颜色。值得一提的事,外氅上的青绿山水纹式互相对称,非常像长卷披在脖子之上的样子。所以远远看去,器者也似乎肩披《千里江山图》本体呢。接着,襕衫和环裙主色调分别以黑、白为主,尚是宋人穿道服之时所喜爱的配色。所以器者内着,亦是道袍之变体。最后,器者脖子上、腰上的一条红丝线,大抵是《千里江山图》本体之上,那些琳琅参差的历代朱红钤印了。(2-10)总的来说,器者整体融合了《千里江山图》文物、道服以及书生服饰三种主题,既有宋人崇尚自然所衍生的仙风道骨,也有千年前皇家书生的内敛意气。三者在器者身上浑然天成,可谓是真“丹青之魂”也。

青山

——观察报告1

现在,让我们再回到《千里江山图》本体上来,看看器者身上的斑斓色彩来自何处。

作为大青绿绢本设色画的其中一员,《千里江山图》巧妙地将矿物颜料和植物颜料特性融合并展现在官绢之上。正如赵权利所说:“法器不明,文理不彰,小技不形,大道无方,况画道以形色为本,形色以技法为用,技法以器具为先。”画作的完成与材质特性息息相关。让我们从绘画材料及工具发展的视角,去同千年前少年笔下那一卷青绿山水赴会。

绢本为底

从古至今,中国绘画的画底多种多样。山水画中的画底大多为纸本与绢本。绢有粗细、生熟之分,隋唐以前绘画用绢一般较粗,至唐代时愈来愈细。到了唐代,金碧辉煌的青绿山水画开始出现,它的特征为精致、工整、细腻。

隋唐五代时期的纺织业加速发展,作画画底多为织物绢,特别是唐及以后绢的制作越发细致。与此同时,隋唐出现的新技术使绢面光洁、细致、平整,如米莆在《画史》所说:“以热汤半熟,入粉,槌如银板”当是最常用的方法之一。绢的制作水平提高,为工细画风创造了画具上的条件。

但这样制成的绢仍为生绢,非为经练以后的熟绢。精加工的细绢适合勾皴擦染等有步骤性的复杂绘画,多为宫廷御用画家所用来进行精致的艺术创作,无形中也与宫廷绘画品味相投。唐代山水画家李思训的作品面貌(3-1)就很好的体现了这一画底的变化所带给作品的影响。

到了宋代,丝织业在唐代的基础上又取得了较大进步,今苏州、浙江、四川等地都有全国的丝织中心。其中,“待将一鹅溪绢,扫取寒宵万尺长”的蜀地鹅溪绢最为书画所重。

在生绢上刷上矾水,使其成为熟绢,熟绢绢本匀整干净,密实柔韧,适合表现层层叠染的画面意境,也适合重着色。绢本制作技艺的完善发展给中国的山水画作品带来了新的面貌,以宋代山水为典型的山水画时期开辟出了笔墨严谨,铺色华丽的恢弘气象,成就了山水画史上的一座高峰。

——观察报告2

——观察报告3

绢本由蚕丝织就,富含的丝蛋白和脂质等成分对紫外线极其敏感。千里江山图确诊为紫外线过敏。空气中含有的酸性和氧化性成分,浮沉,微生物也会对其造成日积月累的腐蚀侵损,温湿度的环境变化也是影响书画文物保存最佳状态的主要因素。

草石设色

五行五色

中国传统山水绘画作为一种纸本或绢本呈现的画种,其作画工具材料对画面最终效果的呈现有着直接影响。在传统山水画设色材料中,最常见的为笔、墨、纸、砚、色五种。

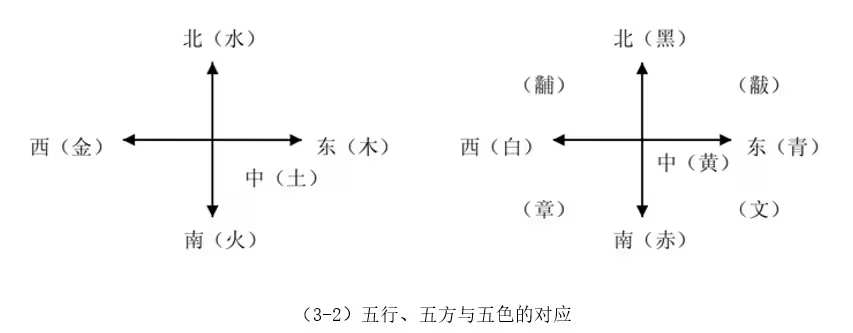

区别于西方的光学色彩,中国根据人文哲学思想——五行理论拥有的审美体系划分了五色。(3-2)绘画所用的“色”,是色彩的色,是社会色彩标准的色,而不是事物本体的颜色。色彩的标准,就是五行色彩里的“正色”:青、赤、白、黑、黄。相应地,山水画赋色无论如何变化,都能统括于这五色系中。

赤色

赤色系中,石色主要有朱砂、赭石、矾红和银朱四种,朱砂与赭石最为常用。草色以胭脂为主,在山水画中主要起点缀作用。

主要被用于《千里江山图》的是赤色矿物颜料是赭石(3-3),产于赤铁矿(就是咱化学课里的老熟人Fe2O3)中的结核状物体。 根据含铁质的多少,赤铁矿分为土朱与铁朱,呈现出的色相有偏红赭石类和偏黄赭石类。

赭石要经过研乳取标才能作为颜料使用。将色泽艳丽且质地坚实的赭石取出,加水研磨细腻至泥状,再放入青胶水,搅拌后沉淀在下方的粗色丢弃,浮于上方的赭石就可留作画用。在挑选原质赭石时,软烂如泥的和坚硬如铁的都不宜使用。

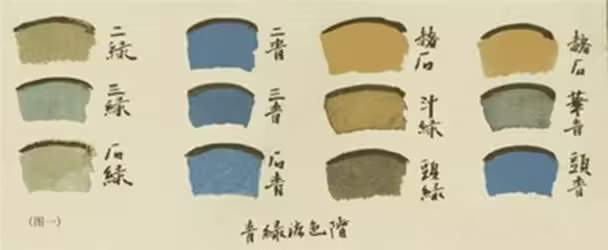

青色

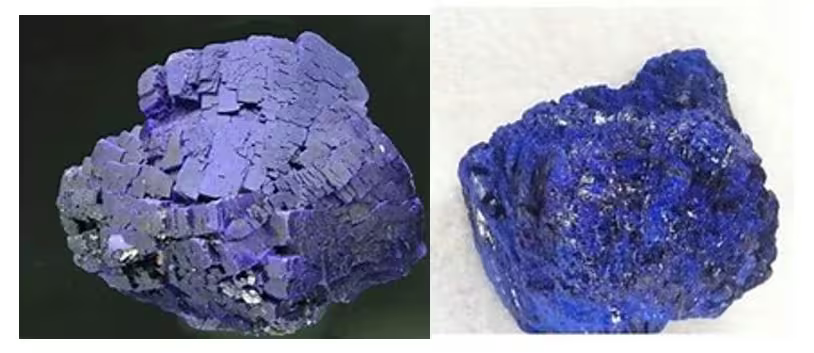

青色系中,石色有石青、石绿(3-4),草色有花青。石青常分为头青、二青和三青,从黑青色原石中研磨时的粗细和含铜多少进行区分,颗粒越细,颜色越浅。研磨时须细细研之。

——观察报告2

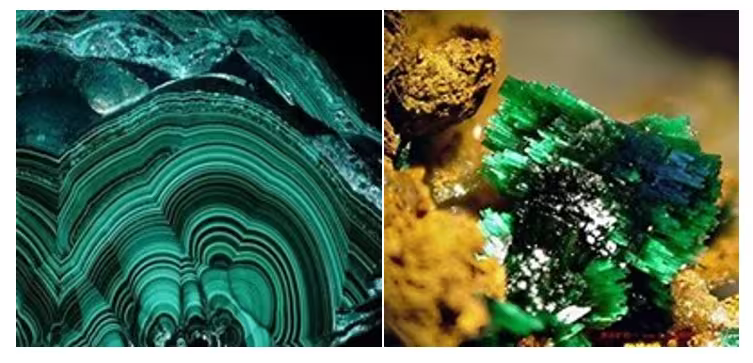

与石青相伴的石绿取材于孔雀石。由于风化作用的影响,蓝铜矿(3-5)中的二氧化碳很容易减少,含水量却会增加,从而转变成孔雀石(3-6)。

石绿与石青制作方法类似。原石为黛色,研碎后显绿色,根据研磨后的粗细程度呈现出的颜色深浅变化,将其分为头绿、二绿和三绿三种,越细颜色越浅,越粗颜色越深。使用青绿前要先用清水炮之,温火熬之,将溶解出浮于上面的胶性物质去掉。石绿不能久泡于水中,不然会有损青绿的光彩。石绿和石青的化学性质都很稳定,但遇到水和铅粉时容易损毁剥落。注:石青与绿色系颜色均有毒。

花青则源于一种蓝色的植物性汁流液体,其色泽湛蓝且透,但覆盖力弱。蓝常有木蓝(3-7)、菘蓝(3-8)、板蓝(3-9)和马蓝(3-10)等。花青原料植物在中国分布很广,故蓝色在中国画设色中使用频率很高。

花青“取之于蓝而胜于蓝”,属于蓝淀色的精华部分,制作过程繁琐精细:先用蓝物浸水一晚上,拌入石灰,反复搅拌后倒掉水,得到青黑色,将青黑色阴干后得到蓝淀靛花。从蓝淀中小心翼翼地挑选出青翠带点红且质感轻便的靛花,将其草屑撇去,再慢慢加水将靛花进行细细研磨,干后继续加水进行研磨。研出少许青色光彩后,加入

一些青胶水进行混合沉淀,将浮于上面的颜色撇出来用一日的时间将其晒干,就得到了花青色。花青晒时不能过夜,过夜就会使它变宿。花青色虽透明性好,但覆盖力弱,时间久了容易产生褪色现象。

黄色

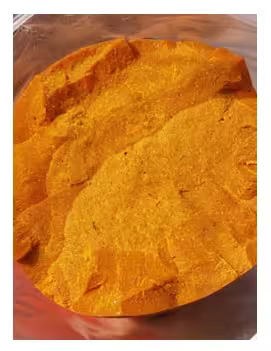

黄色系石色有土黄和雄黄(3-11)。黄是将黄土加水进行而后烧煅细磨制成,土黄的物理性质和化学性质都很稳定,使用后很少变色。雄黄取石黄精华部分,雄黄色彩纯度高,但容易变色。

草色黄常被使用的有藤黄。藤黄用藤汁煎制拣选而成,一般做成块状(3-12),易溶于水,不易变色,但如果经历风雨暴晒会使颜色变淡。藤黄易与其它颜色相互调和,特别是与墨色使用很协调,是山水画设色中的常用色。

白色

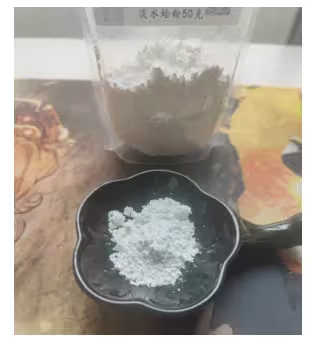

白色石色有白垩、铅粉、蛤粉、蜃粉。白垩又名白善土,不易变色,研细后可直接画于岩壁上,偶尔也被使用于纸本或绢本。铅粉色白,容易变色,遇到雄黄、宿胶和潮气会发黑。蜃粉又名珍珠粉和蛤粉(3-13),制作方法是将白色蛤壳烧制成石灰质后再磨成粉状兑水拌胶使用,色泽持久,使用广泛。

以胶为介

矿物颜色都需要胶作为介质才能更好的显色,而介质的不同也会给画作带来变化。比如,东西方绘画都用天然矿石制作颜料,但西方油画用油为媒介,坦培拉(蛋彩画)用鸡蛋为媒介,而我们中国画用胶为媒介。因此对于绘画来说,媒介相当重要。张彦远在《历代名画记》卷二《论画体工用拓写》中记载了古人在绘画中常用的胶:

可见,调制胶时,中国古代画家常用桃胶或动物胶作为调和颜色的媒介,常用于卷轴画和大幅作品中。

明矾也是必不可缺的调剂,中国传统绘画中多以明矾加桃胶按比例调和,在作画前刷底色或者在染色过程中一起混合。

江山千色

利用这些颜料,王希孟在铺色渲染时按天地五行的逻辑将矿物颜料和植物颜料完美结合在绢底之上。山石用矿物质颜料层层分染使其色彩绚丽厚重,水天、远景及山石暗部用植物颜料渲染,使其色彩暗沉但不沉闷。

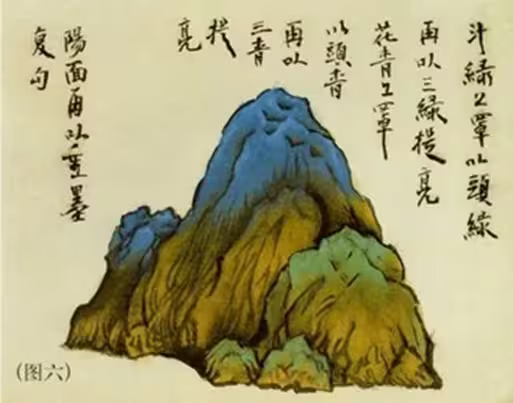

《千里江山图》的着色原则为用色以青、绿、黄三色为主:山石着色,阴面从山脚用赭石向上分染。阳面用汁绿从山头向下分染,用石青石绿(二青、二绿)多次分染(3-14)。这里的“汁绿”是草绿,通常由花青调和藤黄形成色彩品相;墨绿则是由墨液调和绿色形成色彩品相。约80%藤黄+15%花青+5%朱磦调和成的嫩绿色,常用来作为反叶的底色和嫩叶的底色。再用三青、三绿提染山头阴面,成为画面最亮处。用头青、头绿烘染暗处;水以汁绿罩染而成。在汁绿未干时,按水的波纹勾法不均匀地点上二绿,既增加了色彩变化,又表现了江水之感。

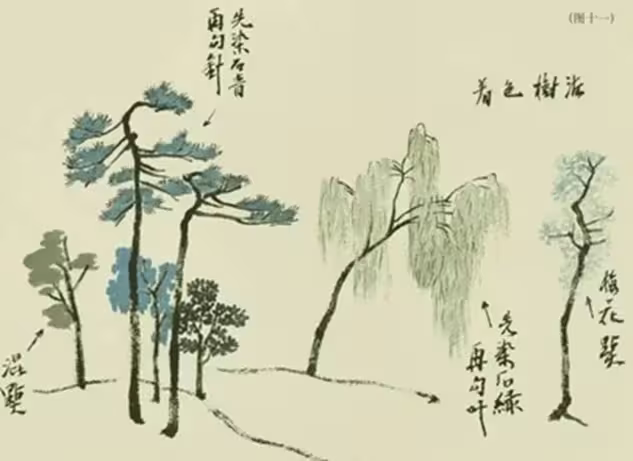

树虽不大,却很精致。树干既用双勾法,也有没骨法,先染一层赭石,再加以墨罩染。树叶先用墨点成,在墨点上再点染汁绿或石绿、石青色。柳树叶则是在枝条上直接用石绿画出(3-15)。

天空则用湿画法平涂墨和淡花青色,再分染把颜色晕开;舟船屋舍着淡赭石色,屋顶加墨染;人物点白粉、石青、朱磦等色。正面完成后,再在背面用衬染法托色。山石托以石青、石绿色,水托以淡石绿色,屋舍的粉壁托以白色。

总体来说,《千里江山图》着色原则,是以青、黄为正色,是至尊无上的颜色,着色必须以正色为主,而绿色,根据五色原则,是间色,是“青胜黄之色”,呈现的是青转变到黄的转化过程。从山顶,到山腰,再到山脚、平坡,正是青、绿、黄三色的转变过程。这一色彩的过度,符合视觉习惯,也符合五行五色的转化规律。《千里江山图》用色纯度之高,经千年而不变,也是希孟对于纯洁颜色的独特追求,少年惟愿“山色无尽,青绿连绵。”

感谢你读到这里!本次《千里江山图》的考据是曲解研究所首次尝试多人合作考据,希望大家能够喜欢!

《千里江山图》流传史、立绘服饰以及画具技法的考据到此告一段落。在考据的下篇,我们将回到一千年前的北宋,探寻惊世之作的诞生昔话。

参考文献:

百问千里——王希孟《千里江山图》卷问答录

北宋宣和裱装潢艺术初探

《思陵书画记》

北宋文人士大夫穿道服现象论析

《听琴图》中的宋代男子妆容服饰

《宋史·舆服志》

对襕袍起源的探讨

《中国古代绘画技法·材料·工具史纲》赵权利

《色彩的中国绘画》牛克诚

王希孟《千里江山图》的五行色彩探渊与解读 梁隽琰

绘画中矿物颜色表现形式探究与实践 段天彤

图源:

《历代名画解析·千里江山图》何加林

中国国家地理

中国科学院

等

曲解研究所出品

作者:軒轅天罡 璀璨大眼珠(不分先后)

编辑:KZM

沪公网安备 31011002002714 号

沪公网安备 31011002002714 号