本WIKI由曲解研究所参与建设

本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~

编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板

考据/秦公镈

阅读

2025-02-12更新

最新编辑:战术白貂

阅读:

更新日期:2025-02-12

最新编辑:战术白貂

按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。

塬上、秦岭、黄土堆就的城墙、

烈酒、黄肠题凑,两条跨越千年历史命名的交叉街道

那些或熟悉或陌生的词汇,它写出了什么?表达了什么?寄托了什么?

那些为后人茶余饭后所津津乐道的词汇、人物、或是故事,是记录着一个民族东进的,或是充盈着血泪的发展史,还是仅仅是某位狂热的北地精神老秦人的喃喃自语?

由于秦在春秋前中期这个阶段确实蛮特殊的,如果只说平阳阶段,会缺少很大一个发展节点。所以文章时代范围会扩大到从秦的起源开始,在器者后边的一些统治者也会适当涉及。这篇考据主打一个想到哪说到哪,您甚至可以把它来当做一个旅游攻略来用(划掉)

嗯,就从器者的籍贯开始吧。

文物名叫秦公镈,如大家所见,是个美女姐姐。

器者编号C-1037-197801

1037,代指陕西省宝鸡市,命名规律未知。197801代指发现时间。

不同于曾经的“梦回长安”活动中“长安”所指的西安为大家广为所知, 提到宝鸡,可能常见于一些营销号里边的一些例如“十大改名最失败城市”,或者一个比较暴露年龄的相声:“娘(nia三声)娘,风浪好大啊”(草)。再或者是:菲尼克斯(Phoenix)(旧称凤凰城)。

如果您对铁路有一定兴趣的话,可能会听过“宝成铁路”;对历史典故有些兴趣,或者和笔者一样很喜欢西汉某将军的读者,可能也曾耿耿于怀于为什么不将宝鸡命名为“暗度陈仓”的陈仓。

说到宝鸡的曾用名和别称,我们先来介绍一下器者秦公镈的几位老乡吧

秦公镈并不是现在游戏内代号“1037”的唯一的器者,她的老乡,有在器者编号保留本籍贯的:

天亡簋:出土于陕西省宝鸡市郡县,现藏于中国国家博物馆。

器者编号C-1037-020878

毛公鼎:出土于陕西省宝鸡市岐山县,现藏于台北故宫博物院。

器者编号C-1037-184323

还有已经转为其他博物馆籍贯的:

大盂鼎(某饮料牌子联名的城市冰箱贴以它代指宝鸡)

器者编号C-130-195109

出土于陕西省宝鸡市郿县,现藏于中国国家博物馆

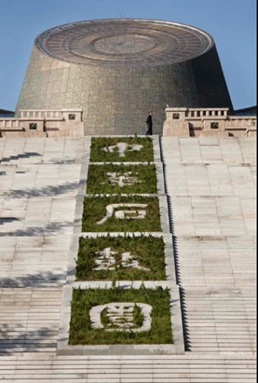

还有已经登记于《国家宝藏》中但暂未落地的石鼓:发现于陕西省宝鸡市石鼓山,现藏于故宫博物院(另外,石鼓山的位置就是秦公镈所藏地宝鸡市青铜器博物馆的位置,也称为“中华石鼓园”)

还有几件广为人知的文物:现藏于上海市博物馆的大克鼎,其人民广场馆即采用大克鼎的形状设计(不过鼎本体在上博东馆)

另一件更是重量级,出现在新版的初中七年级历史课本上的——何尊(现藏于宝鸡青铜器博物馆)。其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。

(华子,该落地哪个不用我多说了吧hhh)

最后,还有位精神宝鸡器者,将它写在了文物的名称上(唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴)——

(岐山,今宝鸡市岐山县。众所周知岐山是周兴起的地方,岐山县和扶风县交界有一个“周原博物馆”,主要展出周原遗址出土的折觥、师同鼎、三年疒兴壶等西周青铜器以及同时期的陶器、玉器、骨器、建筑构件等。)

(号外:起晚了,欢迎各位收藏家去成都看琴宝特展啊啊啊——)

(这个故事告诉我们一个道理,当您喜欢陕c开头文物的时候,您将会在陕c外的各种重量级地方看到他们的存在)

好的,我们把画风拉回古早营销号上。

一场大雪后,依山傍水环境优美的宝鸡就变成了陈仓……

才怪嘞!

宝鸡是一个非常祥瑞的称呼。这个名字的来头,真可以追溯到大秦,源于大秦之祥瑞。

大秦当时有个崇拜,叫陈宝。

《史记·封禅书》记述“陈宝”崇拜的发生,与奇异的“光”有关:“唯雍四畤上帝为尊,其光景动人民唯陈宝。”

另载:“作鄜畤后九年,(秦)文公获若石云,于陈仓北阪城祠之。其神或岁不至,或岁数来,来也常以夜,光辉若流星,从东南来集于祠城,则若雄鸡,其声殷云,野鸡夜雊。以一牢祠,命曰陈宝。”

裴骃《集解》引瓒曰:“陈仓县有宝夫人祠,或一岁二岁与叶君合。叶君神来时,天为之殷殷雷鸣,雉为之雊也。在长安正西五百里。”

又引韦昭曰:“在陈仓县。宝而祠之,故曰陈宝。”司马贞《索隐》引《列异传》说:“陈仓人得异物以献之,道遇二童子,云:‘此名为媦,在地下食死人脑。’媦乃言云:‘彼二童子名陈宝,得雄者王,得雌者伯。’乃逐童子,化为雉。秦穆公大猎,果获其雌,为立祠。祭,有光,雷电之声。雄止南阳,有赤光长十余丈,来入陈仓祠中。”

虽然以上几种说法各异,但是关键词是一致的,陈宝,光,鸡。

这种光环like崇拜不是大秦独有的,如果感觉难以理解的话,就想象一下西游记里边一道金光,菩萨来了,孙猴子有救了()

宝鸡这个地方是从秦开始兴起的吗?并不是,上边提及的很多老乡是周代文物。

是从周开始的吗?可能还要早。

那这个地方的历史最早可以追溯到哪里?——九州。

《尚书 禹贡》是现存最早的历史地理类著作

禹贡的最大贡献之一是【九州】的分类。九州指的是:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。

就是这个【雍】:

这个时期的雍有什么特点呢?

第一是,偏,要不然不至于九州排在最后;第二是,蛮夷。

记住这个特点,后边要用。

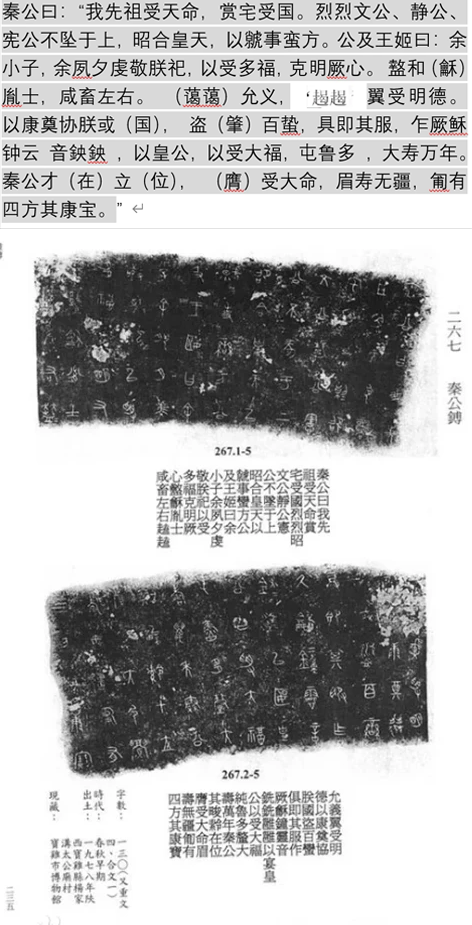

有个问题一直没有完全回答,即是宝鸡的别称。在剧情里所提及的这两个地名【汧(音同千)邑】与【平阳】都是。这个【汧】由于过于难记,现在也可以叫“千[1]”。 “千渭之会”,也可认为是同一个地方。这里姑且提供某个圣地巡礼的方向(宝鸡南站为参照点,仅图一乐,为现在千河渭河交汇,学界认为其位置应在千河东岸):

秦公镈在这里提及的两个地方,是秦的起源吗?不是。

秦公镈:秦非子、秦侯、秦公伯⋯⋯他们带领着秦人扎根于这片土地上。 秦公镈:秦仲和秦庄公一人让秦人与外界有更多交流,引入了 “车马礼乐侍御之好”。另一人受命征讨西戎,获封西陲大夫有了新的土地。

秦公镈:而后,周平王东迁,秦襄公率兵护送有功,赐诸侯身份,秦也由附庸国变为了诸侯国。

虽然对于秦人的起源说法不一,不过秦的迁都路线大致是可以达成一定共识的。

我们这里按照《秦代政区地理》中的说法来进行表述(东西起源说):

秦人祖先生于东方,而其后世则崛起于西方。相传颛顼之裔女滫吞玄鸟卵而生子大业,即为秦之始祖……西周时,秦非子因为周王养马有功,受周孝王封于秦。

周宣王时,秦赢四世孙庄公讨伐西戎,西戎败走,被封为西垂大夫,都西犬丘[2],成为西周在西北的附庸小国。

周平王东迁时,秦襄公又因护送王室有功被封为诸候,其子秦文公以兵七百人东猎至汧渭之会……卜居之,占曰吉,即营邑之。

秦文公死后,其孙宪公即位,公元前714年迁都平阳。

秦公镈铸成时代的秦武公,是秦宪公后的统治者。

武公的弟弟秦德公时(公元前677~前676年),迁都于雍。

后边呢,就到咸阳了吗?并不是。不过那就是战国时候的故事了,雍当了上百年的都城。

这里边的世代变化,被秦公镈的铭文记录了下来。这可能也是我们在游戏中见到的器者喜好记录的灵感来源:

看到这里,不禁感叹,好多地名啊!已经晕了!我们放到地图上结合现代的地名和地形来直观的看一下。

通俗的说法是从麻辣烫城(甘肃天水)到擀面皮城(宝鸡)。

<

感谢现代人民铁路,在现代即使坐普速仅仅需要三小时不到的路程(其实最接近的火车站在虢镇站,普速运转时间为三小时整),秦人却走了百年。

(说到铁路,宝成上还有一趟到广元的公益慢火车6063/6064次,跨越十分美丽的秦岭观音山展线,如果有充足的时间可以尝试运转。)

通过地形图可以发现什么迁都规律呢?都城逐渐迁移到了地势平坦处,东进的形式似乎也更加宽阔了。

迁都至平阳阶段(平阳这个称呼较为大众,请注意与【平阳侯曹参】之平阳、尧舜故里之平阳及今温州市平阳县进行区分),秦人在关中建立了第一座较大规模的都城,且将存在着几位统治者的秦公陵园。另外,在秦公镈出土的太公庙遗址附近断崖上暴露有不少灰坑和烧土层,地表上散布有 春秋时期的陶片,说明遗址内有大量的制陶作坊。

平阳作为秦都城的时间在秦发展的历程中是极为短暂的,仅有30余年。这里西起太公庙村经阳平镇,东至宁王村一代,南临渭水、北倚凤翔原,这里地势平坦开阔,适宜秦人建都。但是好景不长,一场来自北原的大水冲毁了在平阳的宫室。秦因此迁都到了另一个决定性的地方——雍城。

在这个迁都过程中的秦,经历了什么?

相比起后世秦连篇累牍的辉煌战绩,翻阅《秦本纪》,对于早期秦的记录似乎异常简略。

不过结合前文所提及的【雍】地的特点,大概也略知一二了。

西周早期,秦只是一个远在西北的小部落,因养马有功从而受封,但是仍旧面临着西戎的不断侵扰,甚至一度面临着性命攸关的时刻。夺回犬丘故地后,秦也仅仅是周的一个小附庸。

平王东迁,秦因护送有功,得到了更大的疆域,从而开始了东进的步伐。

东进之后的秦,似乎仍旧不太平。

周平王给秦的分封,真的仅仅是出于对秦功劳的感激吗?并不是。

与秦所共处的戎、狄部落大部分尚处于“游牧生活向定居的农牧生活转化” 阶段,社会经济较为落后,他们长期以来就是以富庶的关中地区为目标,或掠夺、或骚扰,使居于这里的、以农业生产为经济生活主要内容的人民,在生产上和生活上都受到极大的影响。西周的统治阶级正是因为不能在这里继续统治,因此才东迁的。

这意味着,秦需要赶跑这些部落,才能确保在这里的统治。反之,也只好听其被戎、狄赶走或被灭亡。 这样,秦在“立国”之后,能否存在下去,尚是个未知数。

周边强国的威胁,仍旧未完全平定的西戎,还有周边环伺的小国,甚至于统治者内部面临的各种纷争,无一不是对这个新兴的西北小国的致命的挑战。

后来呢?后来的故事我们好像已经知道了。

秦公镈:秦文公时,正式设立史官,百姓得以教化。秦的历史不仅要被贵族所正式设立史知,更要被百姓所知[3]。秦静公未即位便逝去,秦宪公也不幸英年早逝,其后权臣当道,祸乱朝政。直至秦武公即位,权利才重新回到了秦国国君手中。

秦武公:自秦国建立,已过两百余年。从各位先祖,文公。静公,宪公,我的曾祖父,祖父和父亲,均为这秦地的生息兢兢业业,谨慎处理与周边的关系。

秦武公:承蒙先祖保佑,如今我才能站在这里。我自知上承祖先恩惠,下对宗土有应尽的责任。

来说说秦武公吧。当然,注意区分,战国时期还有一个举鼎而亡真君,那个叫秦武王[4]。(项羽:说了多少遍了,看看自己几斤几两再举)

武公继位时期正值秦国经历动乱时期。武公通过一系列铁腕政策,才将权利集中于王室。

秦武公的军事能力还是很强的。元年,伐彭戏氏,直到华山脚下。十年,伐邽、冀戎,并设县。十一年,灭小虢。

值得注意的是,秦武公开始,开创了秦以人殉葬的先河,和他一起埋葬在平阳的,还有六十六个无辜的冤魂。我们熟知的秦穆公,同样也是一个大量采用人殉的统治者。最为人所熟知的人殉遗存,大概就是再靠后一点秦景公的【秦公一号大墓】了。后面我们讲述人殉的时候,将以它作为案例来说。

所以如果您恰巧是一个对秦很感兴趣并狂热的想穿越到大秦的人,如果您穿越腻了商鞅到秦始皇时期那变法后辉煌的大秦,那留给您的时间……就不多了……这边还是强烈推荐您去养马吧。

怎么读到这里会觉得,少了一点点恢弘浩大的感觉……

因为,雄起到霸主的时间……还没到啊!

铜车马:恢宏浩大!大秦的马蹄终会踏过各国,完成统一。而秦史,便是这样一段过程。秦武公之后,秦穆公擒西戎王,将西戎纳入版图,一下国家就扩大了上千里。这就是——春秋五霸之一的秦国!

秦公镈:霸主……在我诞生的时代,对秦国来说是遥不可及的事情。从登上霸主之位,再到后面的统一六国,建立统一的王朝,我当时怎么也想不到日后会是这样一副光景。

秦人在后世的眼中承载了一些偏见,例如民风彪悍喜欢打架、行为粗俗不讲礼法,无根由的暴虐无道,或者是现代影视作品中对于秦始皇为首的历史人物、历史现象等一些无根据的洗白。

大家在阅读史料或者文学作品后有着自己的一些观点,这是值得推崇的,出于陶冶自身或者文学创作做出的合理演绎和改编同样是非常欢迎的。但是正如六小龄童老师所说,戏说不是胡说……

秦真的是如一些刻板印象所言具备以上的特征吗?这些刻板印象又是从何引申而来?

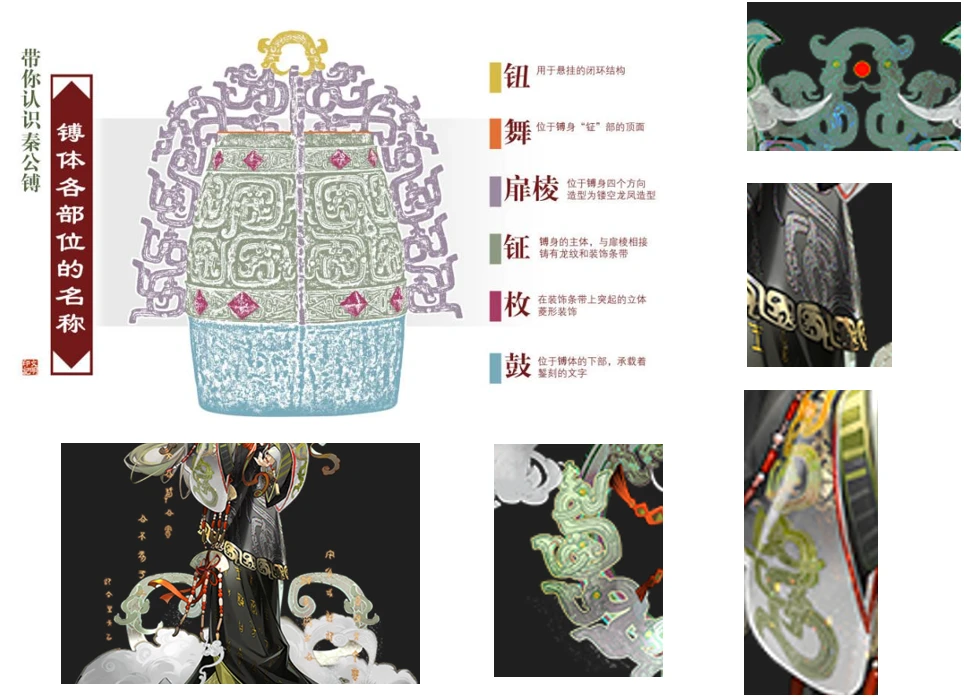

这需要从秦公镈的本体说起了。

镈是什么?乐器。

什么类型的乐器?祭祀而用的乐器。

镈最早出现于商代的中晚期,西周时期也存在有镈的遗存,并流行于整个春秋战国时代。镈作为乐器之名可见于典籍。如《周礼·春官》“序官”:“镈师中士二人”,郑玄注:“镈如钟而大”,同说又见其《仪礼·大射》注。郑玄既言镈“如钟”,即是说其形制与钟相近似,但并非全同,如果形制皆同而只是比钟形体大,当言“镈,大钟也”。

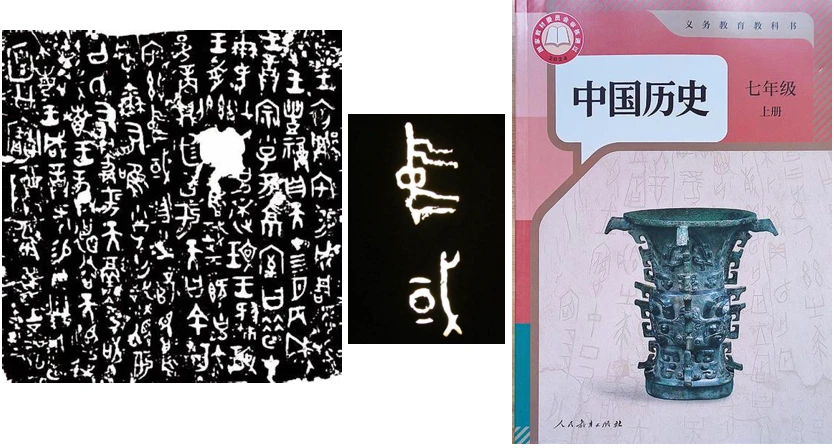

在太公庙遗存这里,镈与钟的区别还是较为明显的。秦公镈出土共三件,与她们一起出土的还有五件秦公钟。五件铜钟在窖内呈一字形排列,三件铜镈围绕铜钟作半圆状。秦公钟、镈的形制、花纹和铭文各自完全相同,可以判断为同一套乐器。(图为秦公钟之一)

<

通过众多考古发现可以知道,镈常常以若干件组成编镈与编钟配合使用。在这样的组合中编镈的件数一般低于编钟的件数。

致知提升:历朝历代十二律定音时,往往会使用镈,算是重要的存在。

镈和编钟常常是配合使用的,钟的发音偏高,镈多为低音。在演奏中,编钟演奏作为主旋律,镈用作伴音。关于镈的悬挂方法与用途,《仪礼·大射》:“乐人宿县(悬)于阵阶东,笙馨西面,其南笙鍾(钟),其南镈,皆南陈。"郑玄注:“笙犹生也,东为阳中万物以生……是以东方鍾(钟)谓之笙,皆编而悬之。……镈如鍾(钟)而大,奏乐以鼓镈为节。”按照此说,镈一般悬挂于磬、钟的南面,其用途是与鼓相配合以节制乐声。

在剧情中,祭祀台的场景部分展示了当时的状况。

<

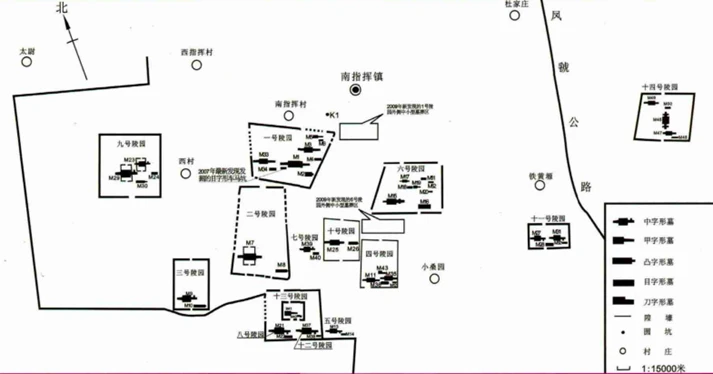

三件秦公镈的花纹,形制一致,仅存在大小的差异,铭文与一、二号钟的铭文完全相同。镈的横截面作椭圆形,两侧扉棱由九条龙蟠绕而成,上延至舞部连接成钮,钲部正背两扉棱各由五条龙与一只凤鸟蟠曲而成,舞部各有一龙一风,相背回首。钲部与舞部饰勾连的龙纹,钲部上下有由变形蝉纹、窃曲纹组成的条带,正、背两面钲、鼓间各分布菱形枚四,铭文在鼓部。

这些显著的特征形象地体现在了器者的立绘当中。

<

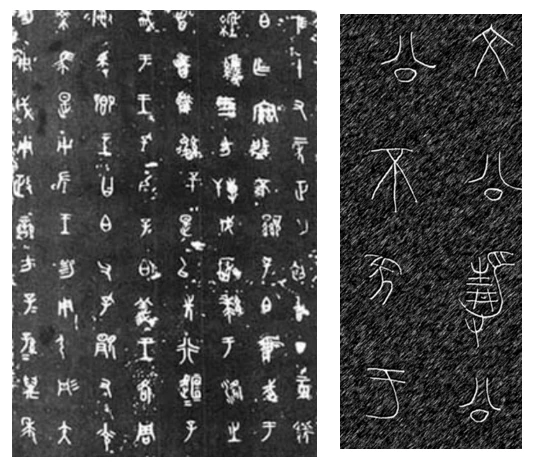

从上文可以得知,镈是承载着中原特色的乐器,且与“周礼”息息相关。这其实是秦继承周文化的一个具体的表现。西周、东周时期,周王室作为天下共主,其礼乐制度也代表着当时文化的主流与正统。秦人在发展的过程中不断的向周文化靠拢,以它的文化中有很多周文化的因素或者特征。具体特征包括宗庙、朝寝的建筑制度、用鼎制度、悬乐制度,以及周式风格的陶器、文字特点等等。

图为秦公镈铭文(右)与西周晚期虢季子盘(左)铭文对比,可以看出在文字字体方面有一定的相似特性,书写都较为秀美修长。

<

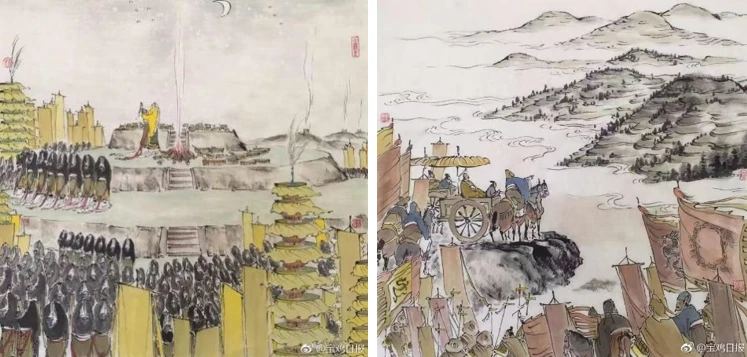

这时候就有彭于晏和张曼玉要问了,类似剧情中所出现的祭祀场景,有没有考古发现的遗址可以证实呢?

还真可以。位置在这个地方,名字看起来比较吓人:血池。原理很简单,需要大量牲畜的血祭祀,故有其名。您可以理解为与“歃血为盟”相类似的古人在重大场合的习俗。春秋战国时期,秦先后在这里建立了包括鄜畤、密畤、吴阳上畤、吴阳下畤的雍四畤“郊祀”系统,秦代沿用,汉承秦制,西汉早期汉高祖刘邦在继承秦人雍四畤基础上增设北畤,自此形成完备的雍五畤祭祀五帝系统,并以郊祀雍畤作为王朝最高祭礼。

<

《史记 封禅书》记载

<

在血池中,出土了大量的马骨,羊骨等动物骨骼(多为幼年时期即宰杀,且从当地部分地名可认为马匹多为黑马)以及玉器、陶器、铁器,青铜器等。可以看出当时的祭祀所需要的牲畜和器物,以及许多武器。发掘成果可看出这里曾进行多次大规模的祭祀,且许多统治者都在这里祭祀。祭祀的过程可以姑且参考下面四张画像(水印:wb宝鸡日报)

<

回到刻板印象部分

其实不只是后人,在当时的记载中也可以看出,中原人对于秦人的评价偏向负面。《史记 秦本纪》:夷翟遇之;《六国年表》:“诸夏宾之,比于戎翟”;《商君列传》:“秦戎翟之教”

遭遇类似境遇的不止是秦国,还有远在南方“包茅之贡”的楚国。究其根源其实很简单:太偏了,而且太强了。

许多人认为,秦人久居西部地区,礼制观念薄弱,受中原地区礼仪制度的影响较少,对于《诗》《书》《礼》《乐》等宗周文明也就不曾从根本上接受,以至于许多人所传的“孔子西行不到秦”。另一方面。秦在穆公后不断变强,对中原许多大国造成很大威胁。东方诸国与秦人长期军事对抗,对于秦文化自然不免怀有敌意。

所以可以看到,即使秦从许多角度继承或是参照了周的文化发展,在当时的许多地方是很难被承认的。

原因只是如此吗?

我们在上文说到,在包括秦武公、秦穆公等很长一段时间,秦人盛行的一种殉葬形式:人殉。

以下内容涉及血腥等少儿不宜场景,请未成年人在家人陪同下酌情观看

位置在这里:秦公一号大墓。

<

(旅游攻略环节:这里强烈推荐自驾,若乘坐公共交通建议先客运至凤翔区中转,南指挥镇离县区内约15km,可乘坐公交)

南指挥陵区由 13 座陵园组成,是目前所知最大的秦公陵园区,目前已在陵园中勘探出中字形、甲字形、目字形及凸字形大墓和车马坑共 43 座和 2处国人墓地,另外还发现了一批陵园兆沟遗迹。与其它先秦诸侯国陵园相比,雍城秦公陵园不仅规模宏大,而且布局规整。

<

已发掘的秦公一号大墓,平面为中字形,坐西向东,全长 300 米,面积 5334 平方米,深 24 米,是已发掘的先秦墓葬中最大的一座。共殉葬 186 人。在其填土中,发现人骨 20 具, 均凌乱地置放在一椭圆形或长方形的土坑中。这些殉葬者被称为“人牲”。他们生前可能是战俘或是奴隶,被现场砍杀用于祭祀。

墓室的三层台及西墓道与墓室接连处殉葬 166人。根据殉葬的位置和葬具的不同可分为二类,一类为箱殉,共 72 具(深色示意,体积较大,外壁较厚),紧布在曲尺形椁室的周围。一类为匣殉,共 94 具,分布在箱殉以外靠近墓室四壁处(浅色示意,体积较小、外壁较薄)

<

从这两种殉葬形式的差别可以看出“箱殉”和“匣殉”中殉葬者存在地位的差异。箱殉被认为是埋葬着妻妾或者近臣,匣殉被认为是埋葬着奴隶。埋葬形式采用屈肢葬。根据考古发现与元素探查,我们可以姑且还原一下当时的场景。

场景一:

统治者不幸身亡,你是他身边的近臣。你“自愿”喝下了含有剧毒(类砒霜)的毒酒,并在几分钟后一命呜呼。随后,你的大腿及手臂被按如图所示的方式蜷曲了起来。你生前体型比较强壮,凭自己很难弯曲。所以埋葬的人员把你的双腿强行捆成了如下的模样。至于你的骨骼是否因为这种强制行为而断,这不是他们想的事情。

<

场景二:

你是个战俘,被俘虏来大秦做牛做马。某天,你和几十个和你一起被抓的奴隶被驱赶至三十里外的高地。在你不知道发生了什么的时候,你的眼前一黑,只注意到身边有同伴被刀后一脚踢进了眼前的坑中。你拼命的想反抗,但是在双臂双腿脱节的剧痛后,你也失去了意识。你不解的是,为什么在这些人的嘴里,你会被叫为“牲”。

是的,非常残忍。不过礼乐已经得到了如此继承发展的秦武公,为什么要开始实行如此落后残忍的习俗呢?

源于当时的社会背景。

在当时的社会观念下,下属和奴隶的一切都被认为是奴隶主的,包括他们自身。他们的价值随着主人的离世同样失去价值。

另外,源于我们在马王堆系列中所提过的“事死如生”的观念。在当时的背景下,奴隶作为物品自然成为了主人还原逝去世界的一个部分。

秦公一号大墓被盗的非常严重(以至于盗墓者的骨骼和器具都成了文物)

在历代数百个盗墓者的精耕细作下,秦宫一号大墓仍出土铜、铁、金、陶、玉、漆器及纺织品等各类文物 3500 多件,发现了最早的“黄肠题凑”(天子的丧葬规范)椁具、大量的殉葬奴隶及带有文字的石磬、用于助葬的木质“墓碑”、各种类型的铁器等,对先秦丧葬制度及秦国的社会政治、经济、文化等具有重要的研究价值。

后来,由于此风俗过于野蛮再加上秦国内部的不满愈发激烈,到了战国的秦献公时期,这种殉葬制度被废除,取而代之以陶俑殉葬。

如果您没有明确概念的话,其实就是——兵马俑。

秦人历来具有修史的传统。我们或许可以通过这些遗存和记录看到一个较为全面的大秦。至于这个大秦在读者看来究竟是礼乐之邦,还是蛮夷之地,就看大家如何理解了。

关于“戎夷”与“中国”的差异,秦人自己也有回答。

戎王使由余于秦……秦缪公示以宫室、积聚。由余曰:“使鬼为之,则劳神矣。使人为之,亦苦民矣。”缪公怪之,问曰:“中国以诗书礼乐法度为政,然尚时乱,今戎夷无此,何以为治,不亦难乎?

从上文可以看到,秦穆公这时候已经将自己与“中国”结合在了一起。不过相较于中国的恪守周礼,秦人有些许“出格”的情形,例如僭越礼制的埋葬形式,也会保留一些奴隶制的野蛮传统。如果以上的叙述为您认识中的的大秦补全或者增添了一些印象,这将是笔者的荣幸。

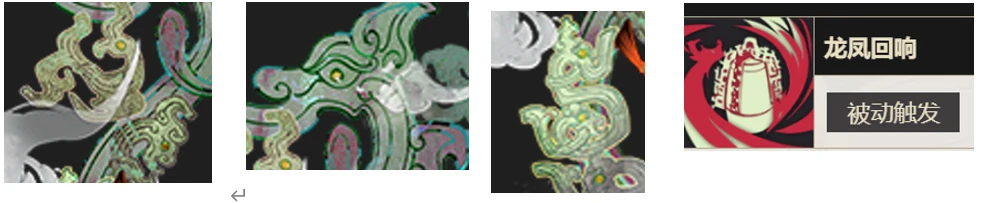

这个龙凤,不是试炼打不过的那个龙凤。

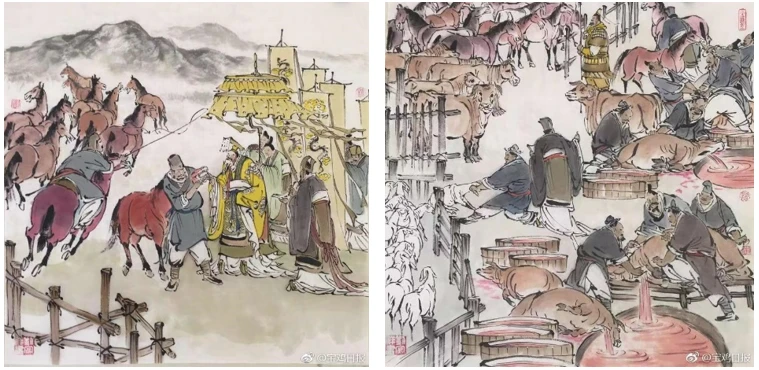

秦公镈的器者本体上出现了大量的龙纹和凤纹,它们同时体现在了器者的立绘和技能之中。

<

“龙”的隐含意义大家已经比较熟悉了。我们都是“龙的传人”。以“龙”作为图腾崇拜贯穿了中华文明发展的各个阶段。“龙”并不是一个实际存在的生物,而是先民结合现实中的许多动物结合形成。

闻一多在 《伏羲考》中指出,“龙”形象是集合了蛇、马、鬣、鹿、狗、鱼等动物的身体部件而组成的,这即意味着 “以蛇图腾为主的远古华夏氏族、部落不断战胜、融合其他氏族部落,即蛇图腾不断合并其他图腾逐渐演变而为‘龙’”。

今年正好是蛇年新年,提前祝大家新年快乐!

龙的形态不是一成不变的,这一点从各个朝代文物中所刻画的龙纹可以轻易发现。龙作为一种图腾意义上的存在,自从它被形塑出的那一刻起,就一直在被历朝历代的人所完善、神话和创新,在这一传承和变化的过程中,龙图腾的原始景观已经被人们按照自己的意愿和想象来不断地进行着修饰和重塑,但可以确定的一点是,龙图腾本身的信仰和崇拜意义并没有随着其形态的变化而动摇。

<

新石器-彩绘龙纹陶盘

<

唐 鎏金走龙

<

明-累丝金龙

在等级森严的古代社会中,龙图腾作为礼法的重要表现形式之一,借助于自然神至高无上的驯服力量始终在下层人民的生存空间中占据着核心位置。商周时期成形的礼法制度作为文明的表征,“从日常器物到生活仪节,从生产技艺到人伦纲纪,从家庭组织到社会规范,从乡俗土风到典章制度,终至无所不包。”而礼法制度的施行必须依靠具体的符号来作为昭示和交流的媒介,于是,龙图腾自身的隐喻性特征也就自然而然的充斥于文明的流播和交互当中去了。

秦公镈作为礼法中重要的乐器载体,刻画的龙纹也充分的体现了她的重要性和文化精神寄托。

说说这个“凤”

与其相关的,我们以前提过——鸟图腾。

鸟图腾从商开始见于记载。与青铜仙鹤的“鹤”类似,商代喜欢的“玄鸟”属于鸟图腾的一种[5]。

黑色的鸟,可以被认为是燕子。

在当时地处山东半岛的少昊部落,同时也存在以“凤鸟”为崇拜的族群。不过当时与秦相关的族群大概也是玄鸟图腾的拥趸。

到了父权制占据主导的时代(与性别无关,仅做时代划分叙述需要)鸟图腾不仅父系化,而且个人化,许多族长的名字出现了与“鸟”相关的称呼。随着时代的不断发展和推移,秦人想象出了与宝鸡相似的崇拜——凤凰。

凤凰也是一种以多种形象存在的生物,我们选取一种比较要素察觉的凤鸟形容:

《山海经·南次三经》:“丹穴之山,……有鸟焉,其状如鸡,五彩而文,名曰凤皇”;《孝子传》“舜父夜卧,梦见一凤皇,自名为鸡。

嗯……评价为一脉相承。

如果您机缘巧合踏足在秦故都雍城现在的区域里,会发现蛮多的惊喜。比如:

(截区政府的意义是为了提供旅游攻略)

<

对于大秦的图腾喜爱,也出现在一些大家耳熟能详的故事中,比如说,秦穆公时期,有个美女叫弄玉,有个帅哥叫萧史……此事亦记录在某非常好爬的华山中峰(也叫玉女峰)之中。

刘向《列仙传》:

一个蛮好听的名字出现了上面:凤翔。

对,这也是有典故的。和大秦有点关系,但是不是大秦时代的名字。

时间转移到唐代的安史之乱之后,唐玄宗的下一位统治者李亨被称为唐肃宗。这个名字就是唐肃宗驻留在此地的时候改的,取“凤鸣于岐,翔于雍”的祥瑞之意,升凤翔郡为凤翔府,称“西京”,或者更为通俗的,称“西府”,也就是唐代中后期的陪都所在。所以在阅读唐代后期的历史的时候,“凤翔府”的出镜率还是蛮高的。

如此丰厚的历史,使得这一区级县在街道命名上呈现出一种历史积淀多到恐怖的程度。一个十字路口就有千年的跨度。

<

当我们把西府凤翔四个字连在一起之后……是的,大概是最广为人知的,位于四大名酒之一的西凤酒。

<

以及如果您对明清之际的宝鸡地方志比较感兴趣的话,直接搜“凤翔府志”就可以了。当时的正式称呼应该是凤翔府宝鸡县(所以真的不是改名失败!!!)

还有最后一个问题。

出现在器者身上面积最多的地方。这大概是一个常识:秦人尚黑。

<

要解释这一问题,可以和秦的特殊新年记录法一起来看:十月朔。(以十月为岁首)

我们把时间推到战国晚期。

在《史记·封禅书》中也可以得到印证:

这里边的【五德】与【水】有什么必然联系呢?

《吕氏春秋》中有《十二纪》,分别以上文曾经提到的【孟】【仲】【季】的【春夏秋冬】相互组合。这其中的【孟冬】篇有以下记载:

《史记》中记载:

这不但解释了“秦人尚黑”的由来,也解释了为什么器者立绘中大量的波浪元素了。

<

大秦的发展史,是一段漫长的发展史。正如器者语音和“大秦回音”剧情中所表现的那样。曲调有高有低;有激昂有舒缓。秦公镈是否真正的见识过咸阳的辉煌和衰落,我们暂且不表,不过她切切实实看到的,是那个西北边陲小族漫长曲折的发展历程。她记录下来,我们也看到了。

不同于秦始皇时期的为人所津津乐道,早期的大秦似乎除了秦穆公的强盛之外,显得有些平淡。

但是这同样是一段辉煌的发展史

笔者用了蛮多的篇幅从几个角度管窥了那个时代的冰山一角,如果对您深入了解先秦史产生了一定的兴趣,那将是再好不过了。

笔者不是陕西人,甚至与陕西的距离达到了千元以上机票的程度。不过陕西,尤其是宝鸡,作为笔者的历史启蒙、文献启蒙、铁路启蒙、地方志启蒙,酒精启蒙,博物馆启蒙,也是笔者陷入迷茫时期的一大精神慰藉。

考据在完成的过程中遇到了一些自身上的困难,所幸最后还是断断续续的敲到了五位数的字数,笔者想表达的内容也都勉强列举了上去。存在一些词不达意甚至表达混乱之处,敬请谅解。

总之,感谢您的阅读。再次拜谢。

部分视频参考网站

CCTV10探索发现:秦公大墓(共2集)

https://tv.cctv.com/2014/09/14/VIDE1410707890568500.shtml

CCTV10探索发现:神秘的血池遗址(共2集)

https://tv.cctv.com/2018/04/13/VIDA5HoM7GUFHtaiVuv7nIr7180413.shtml

中国历史地图网站部分来源于https://www.osgeo.cn/map/m030c

陕西省方志网:重修凤翔府志

https://dfz.shaanxi.gov.cn/zslm/fzzlk/sxjz/bjs_16199/201706/P020240923597113412325.pdf

朱凤瀚:中国青铜器综论

谭其骧:中国历史地图集(先秦)

后晓荣:秦代政区地理

林剑鸣:秦史稿

卢连城、杨满仓:陕西宝鸡县太公庙村发现秦公钟、秦公镈

聂新民:秦公镈钟铭文的考释与研究

梁万斌:帝国的形成与崩溃——秦疆域变迁史稿

梁云:论早期秦文化的来源与形成

侯宜斐:从春秋时期秦国青铜器看秦人迁徙

郭霖峰:秦都城变迁研究

王超翔:试析秦人殉制度的演变

文笑、德省:秦国人殉制度的演变

许卫红:考古有意思——秦始皇的兵与城

王建国:“西府”称谓考

王子今:政论与史论:秦政治人物关于“史”的对话

王子今:秦文化的实用之风

陕西日报:秦公镈:见证历史的“国之重器”

田亚岐:秦都雍城考古录

何清谷:秦人的图腾崇拜

陈佳慧:龙图腾:图像·符号·记忆

[1] 此处采取《史记 秦本纪》的说法,即直接迁至千渭之会,学术界另一种说法是汧在甘肃陇县附近,在下面地图中将用虚线标注。说法来源:《史记正义》引《括地志》曰“故汧城在 陇州汧源县东南三里。”

[2] 对于这个称呼,有兴趣的可以阅读参考王国维《秦都邑考》

[3] 《秦本纪》:(文公)十三年,初有史以纪事,民多化者。

[4] 《秦本纪》:武王有力好戏,……王与孟说举鼎,绝膑。八月,武王死。

[5] 秦东来说的支持者认为秦与商图腾一致,存在地缘上的联系。另外,秦的“嬴”与燕子被认为是一致的,与当时山东半岛的图腾崇拜吻合。笔者对此观点与争论观点不做额外解释,仅作为叙述需要。

作者:墨空

沪公网安备 31011002002714 号

沪公网安备 31011002002714 号